霍泉灌溉工程位于山西省洪洞县,自唐贞观年间开始便有明确记载,至今仍发挥着灌溉、供水、生态、旅游等功能。目前,工程灌溉总面积为10.1万亩。2023年,霍泉灌溉工程成功申报为世界灌溉工程遗产。

霍泉是山西霍山脚下的一片泉群。早在唐贞观年间,霍泉流域就建立了发达的灌溉系统。经过1300余年的发展演变,当地形成了一套科学完备的引泉灌溉工程,至今仍灌溉着10万余亩土地。

山西自古缺水,霍泉流域虽然水资源条件相对较好,但依然没有改变当地缺水的问题。据历史记载,从北魏至清代,洪洞地区先后发生过8次严重的旱灾。每遇旱灾之年,当地饿殍千里,百姓流离失所,因此水资源成为百姓心中永远绕不过的痛。

在霍山脚下,有一个长57米、宽16米的长方形水池。汩汩清泉日夜不停地喷涌而出,汇成一池清水,这就是霍泉泉眼。早在北魏郦道元《水经注》中就有霍泉的记载:“汾水又南,霍水入焉。水出霍太山,发源成潭,涨七十步,而不测其深。西南径赵城南,西流注于汾水。”清道光七年《赵城县志》记载:“霍泉源出沁源县诸山,流经岳阳县南渗水滩,伏流八十里,至县东南霍山下复出。”

扶着栏杆看去,只见泉水清澈可鉴,池底石头粒粒可数。在稍离开泉眼的地方,水面静得你根本感觉不到它的流动。如果不是池底水草随波荡漾,你会以为水池是一块巨大的透明琉璃。此时,我的心中萌生掬水痛饮的念头,只可惜相关部门为了保护霍泉,已经将此池围了起来,不能靠近。

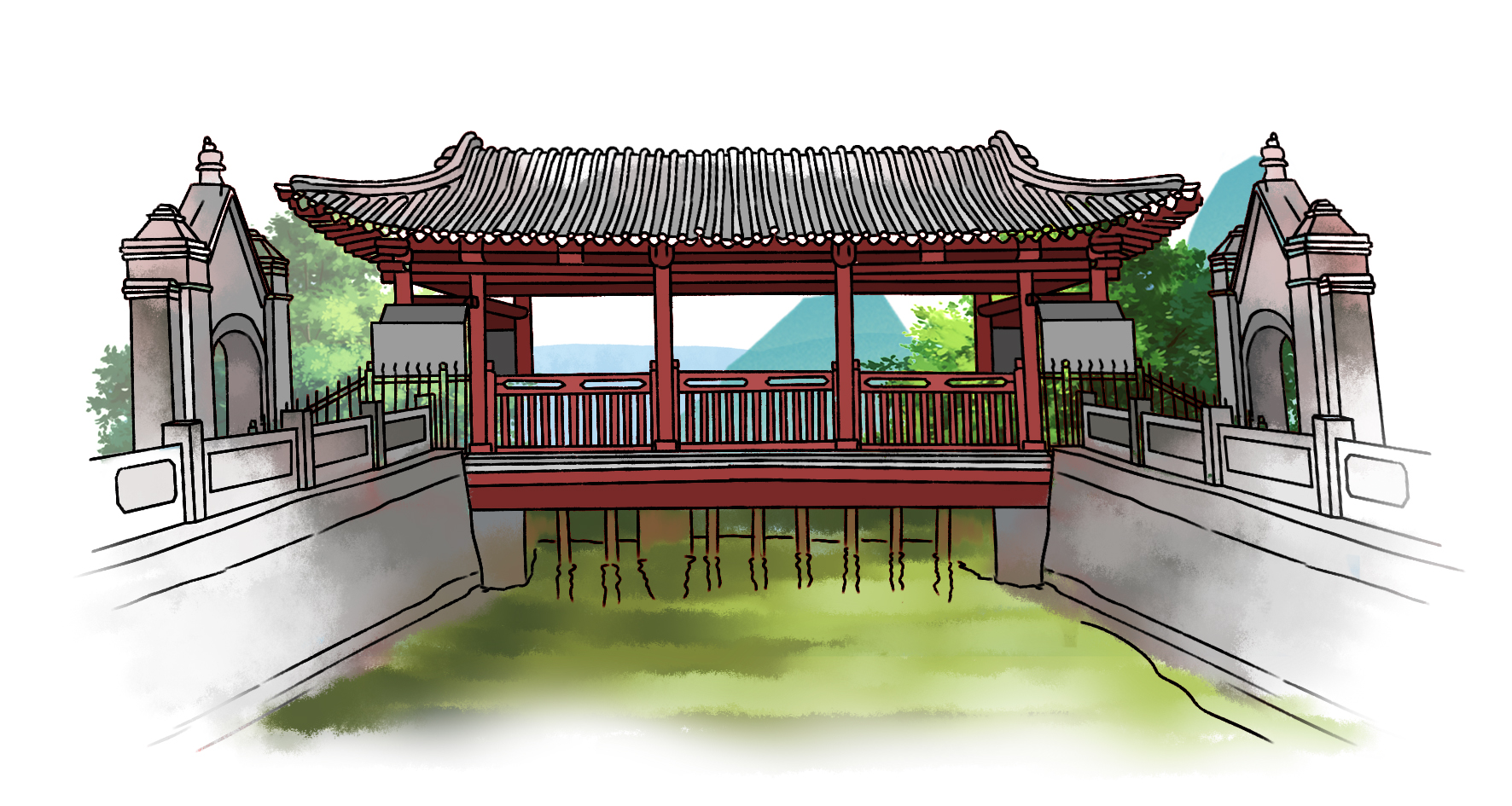

水池西北角有一个出水口,连接霍渠,向西而去。渠的尽头建有一个卷棚顶廊桥样的亭子,这就是霍渠分水亭。分水亭南北两侧各有一个砖砌门楼,里边分立《建霍渠分水铁栅详》和《建霍渠分水铁栅记》碑。其中,《建霍渠分水铁栅记》详细载明了霍泉设栅分水的历史:

霍麓出泉,溉田千顷。唐贞观间,分南北二渠,赵城十之七,洪洞十之三。因分水不均,屡争屡讼。雍正三年乙巳夏,创制铁栅,分为十洞,界以墙,南三北七,秋九月起工,四年丙午春告竣,水均民悦。

分水亭桥下设有11根竖立渠底的铁柱,将霍渠的水面分成10孔。霍泉之水自此流出廊亭,形成人字形的两股水,北七南三,分别流入赵城和洪洞两县。七分之水入北霍渠,流入赵城;三分之水入南霍渠,流向洪洞。

霍泉北面的水神庙始建于唐贞观年间,元延祐六年(公元1319年)重建后保存至今,生动展现了以水神崇拜为主要内容的民间祭祀活动。

明应王殿是水神庙的正殿,重檐歇山顶,东西面阔五间,进深五间,四周建有围廊。殿内四壁绘制以祈雨、行雨、酬神为主线的壁画。壁画绘制于元泰定年间,高5.5米,总长34米,总面积190平方米。主图《祈雨图》和《龙王行雨图》分别布置于大殿东西两壁,并在其四角空隙处绘制了反映当地民俗风情的壁画。其中,《梳妆》(镜)、《对弈图》(棋)、《捶丸图》(球)、《卖鱼图》(雨)各取一字,构成“敬祈求雨”之意,用心极巧,暗喻了画师和百姓对水神的膜拜之情。

在明应王殿的东西围廊处,存放有《都总管镇国定两县水碑》《察院定北霍渠水利碑记》等石碑,详细记述了霍泉分水碑亭、分水铁栅、水神庙和霍渠的修建历史。因此,水神庙也被称为霍泉灌溉工程的历史博物馆。

霍泉灌溉工程以地亩为基础,以水户为单元,创造性提出了以分水铁栅为核心的水资源调控制度,在中国古代灌溉工程管理中独树一帜,堪称古代水利管理和地方治理的璀璨瑰宝。