初秋的阳光热辣地照在赤水河畔,略感闷燥的空气中弥散出浓烈的酱香。这酱香,已在四川省泸州市合江县上空飘荡了千百年。

赤水河是一条“美酒河”,两岸酝酿了茅台、泸州老窖、郎酒等数十种蜚声中外的美酒。赤水河也是一条“酱油河”,位于其与长江汇合处的合江传唱着一首百年船工号子:“赤水河,万古流。上酿酒,下酿油。”这“油”,指的就是酱油。赤水滔滔,绵延千里,流淌千年,上游的酒作坊、下游的酱油场,伴随着悠扬的船工号子穿越古今,让我们得以窥见两岸传统酿造业的辉煌历史。

合江酱油酿造历史悠久。《合江县志》记载:“合江明末清初即有酱园业。”清乾隆年间,随着川黔官办盐岸建立,赤水河盐运兴盛,先市镇盐商船户、纤夫云集,酱油作坊增多。清光绪年间,先市镇乡绅袁映滨创办“江汉源”酱园,酱油品质好、出油率高。民国年间,“江汉源”酱园与镇上另两家酱园合伙经营,更名为“同仁合号”,有天然晒露发酵缸600多口遗存至今。1956年以来,“同仁合号”酱园经多次改制、更名,现为合江县先市酿造食品有限公司。

合江盛产酱油,离不开“临水、向阳、避风、纳气”的绝佳酿造环境,合江黄豆、自贡井盐则是其优质原料。盛装酱油的容器也有讲究,必须是荣隆的土陶。最关键的还有水源,赤水河水质优良,微生物群活跃度高,适合发酵。

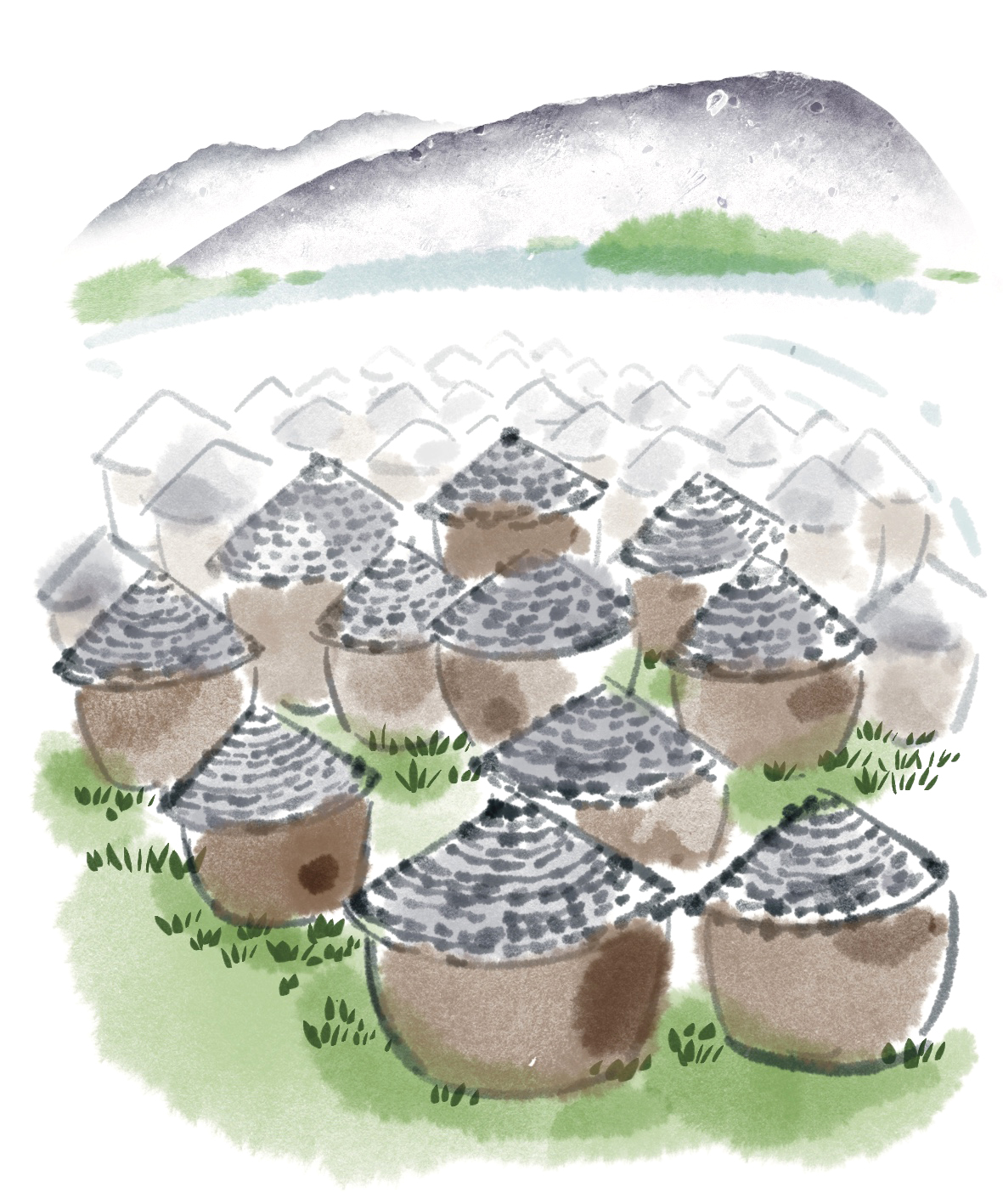

如今的先市酱油厂依山傍水,按典型园林式风格建造,院中亭台楼阁,绿树成荫,曲径通幽,若不是呼吸之间有着浓郁的酱香味,还以为是误闯了当地大户人家的宅院。靠岸的山坡上,成百上千口酱缸如士兵布阵般整齐排列,蔚为壮观。四季更迭,时光酝酿美味。酱缸里的每一颗豆子饱吸天地灵气日月精华,在晨曦与夜露中反复发酵、沉淀,待三五年后,上等的酱油才会渗出。

当然,先市酱油的美味还离不开一代代“酱人”对酿造技艺的精益求精。2014年,先市酱油酿造技艺被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。先市酱油厂现有多名国家、省、市级非遗代表性传承人及20余名技术工人。在厂区的晒露场,我们见到了先市酱油酿造技艺国家级代表性传承人、今年60岁的陈思维老先生。自小就对酿造技艺感兴趣的他一入“酱门”便是几十年,他和伙伴们“操控”着几千口酱缸:浸泡大豆—大豆入甑—蒸闷大豆(将大豆蒸一天,加盖闷一夜)—出甑摊凉—混合面粉—晾盖制曲—移曲料入晒露缸—加盐水—日晒夜露(4—5年)—酱坯成熟,放入“秋子”浸出酱油—勾兑灭菌澄清……每一个步骤什么时候做、怎么做,他都胸有成竹。

传统酿造工艺步骤复杂、耗时耗力,也足以证明先市酱油的品质经得起时间考验。光阴沉淀,酱人匠心,独具特色的传统风味是现代工业产品无法替代的,想必也是很多人记忆中弥足珍贵的家乡味道。浓浓的酱香带人们回到从前,想到妈妈手中那一碗热气腾腾的酱油拌饭,那是儿时的最爱。

赤水河缓缓流淌,岸边的几千口酱缸在烈日下静静酝酿着时光的味道,就这样日复一日、年复一年,为生活添滋味。