广东的春天爱耍脾气。太阳闹起别扭,躲在云后,雨也总是迟疑犹豫。终于,憋了几天的雨洒下来,天很快放晴。我便在这样的春日雨后,前往逢简水乡。

车子一路朝着逢简开,现代化的城市一点点被抛到身后,越来越小,直到眼前所见独剩青砖绿瓦和一座牌坊。那牌坊由柚木制成,上叠三层牌匾,最显眼处挂着“进士”二字。这便是逢简水乡的入口。

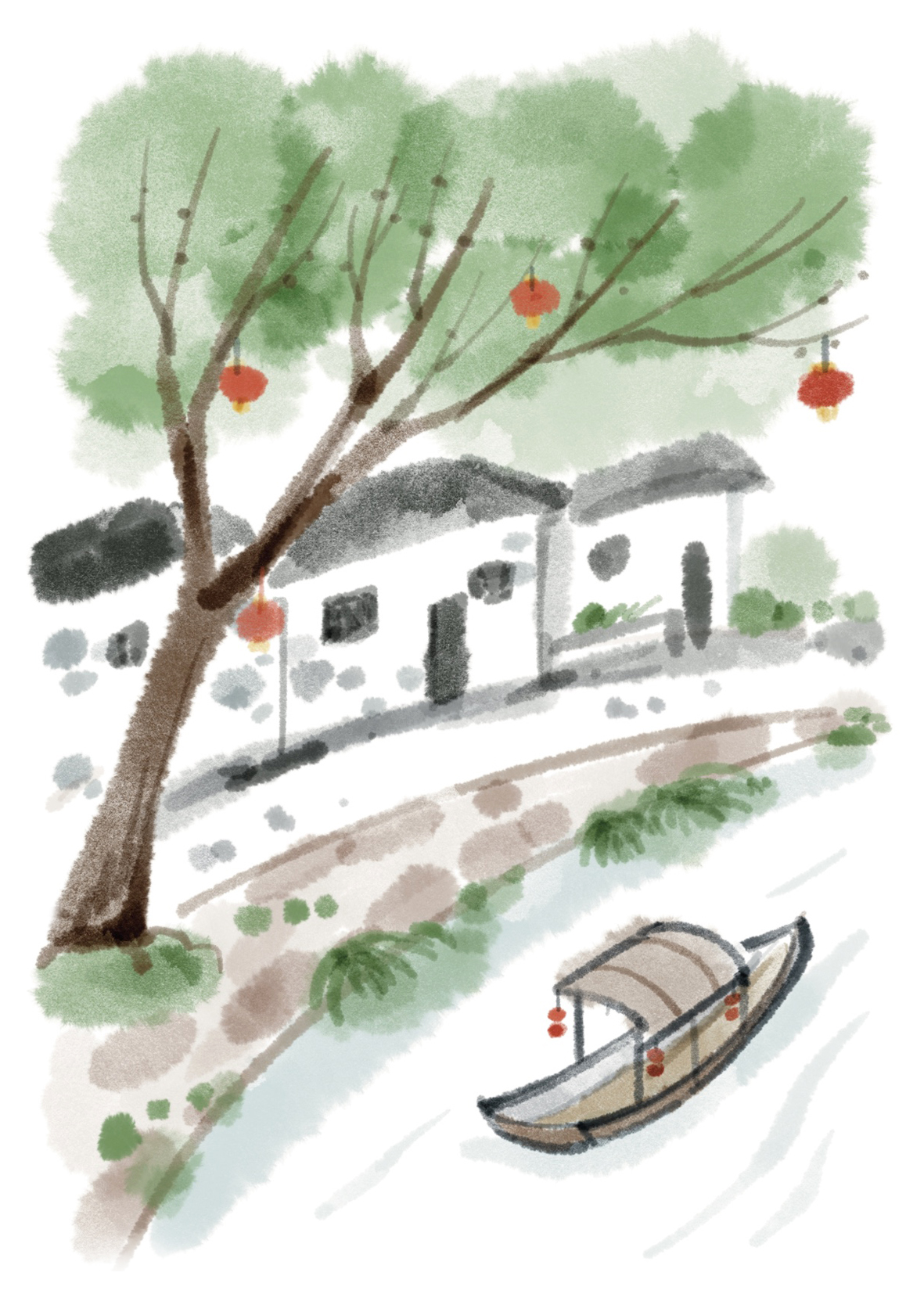

河道呈“井”字形分布,将小小的村子分割成一个个小岛。河水旁的树是深绿的,连接小岛的桥是青灰的,有的高,有的低,有的有名,有的无名。这是岭南的水乡,简单的颜色便可串起一隅天地。

既然来了水乡,当然不能错过游船。我们包下一艘小船,躲开了扎堆的游人,倒也惬意。船桨一下一下拨动着水面,船身两侧的红灯笼被风吹得扬了起来。忽远忽近地,我总能闻到几缕清香,不知是来自船顶的竹篾,还是河道两侧的植被。它们都被春雨淋得潮湿了。

小船灵巧地穿过一个个桥洞,一幢幢岭南建筑在身旁掠过。我们常说粉墙黛瓦,那是江浙水乡的软糯,从江浙清晨的雾里穿过,会觉得身处水墨画中。而在这里,房子多由青砖砌成,盖以绿瓦,宽宽的冷巷中穿插着几堵灰白色的墙。桥梁也是质朴的,石头或砖块垒成的平桥不事雕琢,有种简单的美。

桥上的人络绎不绝,很容易就能辨认出哪些是游客,哪些是村民。游客爱在桥上拍照,与河道、榕树、小船合影。村民却随性得多,迎面一辆自行车灵巧地蹿上小桥,骑车的是一位本地大叔,骑着骑着便停下来,把脚撑在地上,原来是遇见了熟人,攀谈几句。

正巧一阵微风吹过,带着熟悉的乡音,落在河道旁榕树的气根上,吹得那气根也开始摆动,像是听懂了似的。

我们坐在船上,看到的是河道的水,听到的是吹过的风。但上了岸的景象又大不相同。潮湿的天气让房子的墙上爬满了绿苔,麻石铺成的小街因为雨水的缘故变得光亮,石砖上久而久之形成细坑,坑里的水又倒映着青墙绿瓦。每户门前几乎都坐了人。戴着草帽的老奶奶坐在小板凳上,守着两个竹篮。篮子里有许多小碗,一碗叠一碗,是她做的双皮奶和芝麻糊。隔壁屋的门前,一位老大爷躺在竹椅上。他倒不忙于叫卖,只消将弹弓、小车等竹制小玩意放在桌上,便能吸引来许多人。

他们身后的房屋,是熟悉的岭南建筑。房屋中心一处天井,是整个屋子最亮堂的地方。屋内布局类似“明”字,天井两侧有房有厅,麻雀虽小,五脏俱全。

沿着河边的石砖路一直走,便来到村子里最热闹的地方。都说榕树多则地兴,逢简的这棵榕树养得极好,树干粗壮得怕是十人牵手也不能搂住。树上垂下数不清的气根,有几根已经扎进土里,又成了一棵树。大树底下好乘凉,这棵榕树下也聚集了许多人,就像村子里的情报站。我听着树下的老人们聊天,心想,这棵树会不会也是听着故事长大的。也不知道是大树养育了村子里的人,还是人滋润了这棵孤单的树。

太阳快落山了,我们才离开逢简水乡。不知是不是春雨的缘故,那天的夕阳是彩色的,是调色盘也调不出的颜色。此起彼伏的岭南建筑在落日的映衬下,镶上了温润的金边。原是青绿的河水上闪着金光,连一旁的榕树、桑树,还有那不知名的果树,都变幻了颜色。那颜料,沾满了水面上航行的船,也沾上了我们拖长的影子。