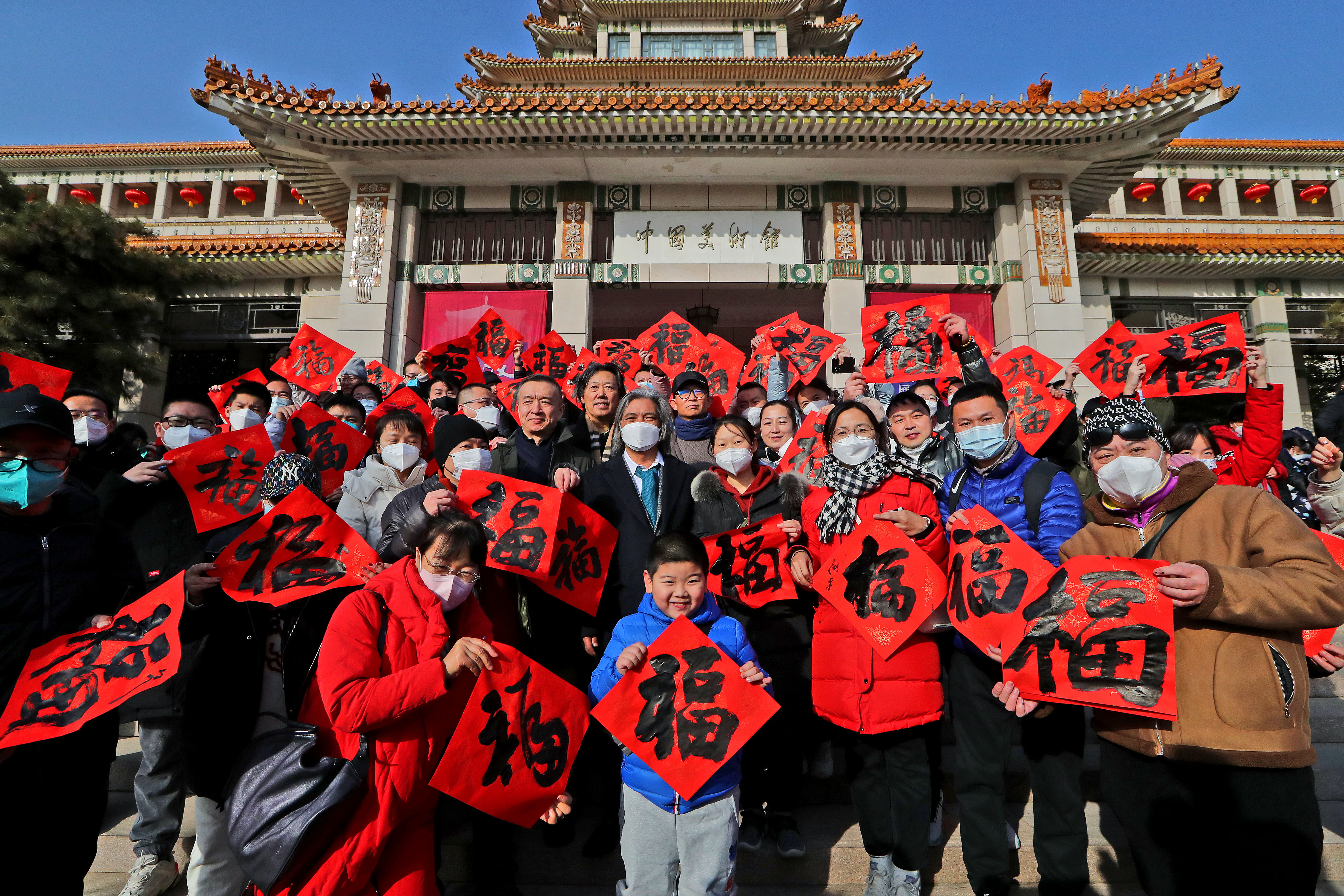

大年初一,中国美术馆迎来大批观众。当天下午两点,美术馆前广场热闹起来,喜气洋洋的中国美术馆送福贺新春活动在这里举办。

送福贺新春活动受到观众欢迎 记者 陈晨 摄

全国政协常委、民盟中央副主席、中国美术馆馆长、中国美协副主席吴为山带领中国艺术研究院篆刻院副院长尹海龙、中国文联美术艺术中心原主任丁杰,民盟中央美术院副院长何军委、顾平、崔世广以及中国美术馆专家邵晓峰、赵辉、韩劲松、李洁冰、薛帅杰等书法家现场挥毫泼墨,为兔年新春入馆观众书写“福”字,送上真挚的祝福。

送福贺新春活动现场 记者 陈晨 摄

活动正式开始前,已经陆续有不少观众自觉排成一队,等候这份美好的祝福。

“太高兴了!没想到大年初一来看展,意外收获了‘福’礼,真喜庆。”来自河南的游客李先生笑逐颜开。和李先生一样,每位拿到“福”字的观众脸上都洋溢着喜悦。现场欢声笑语,其乐融融,最终有近500份手书“福”字送到观众手中。

“有的观众为参观中国美术馆贺岁大展而来,获得由馆长等书法家现场书写的‘福’字,特别开心;也有一些熟悉中国美术馆的观众,是专程为了在大年初一接福而来。”中国美术馆的工作人员告诉记者,大年初一写“福”送福贺新春活动已成为中国美术馆的文化惠民传统项目,深受广大观众欢迎,除2020年疫情原因外已持续举办8年。

中国美术馆馆长吴为山与小观众合影 记者 陈晨 摄

吴为山表示,以美为文化惠民“增色”,为幸福生活“添彩”,大年初一给观众送福既是回馈观众,也是对新时代的祝福。虎年新春,中国美术馆组织书法家到天坛为观众写“福”,在北京冬奥会举办期间,向世界展示节日里的中国。兔年新岁,中国美术馆还将把带着温度的“福”字送到医院、社区的医护工作者、基层工作人员手中,向他们表达崇高敬意和真挚祝福。

圆润厚重的书法作品配上大红色的宣纸喜气满满,观众们手捧带着翰墨馨香的“福”字流连在美术馆中,也把整个中国美术馆装点得年味更浓。

“我们刚从中山公园过来,下午在这看看贺岁大展,晚上再去长安街看夜景。往年过年要做一大家子的饭,今年孩子一家去海南玩了,我们老两口自由了,要好好享受一下生活。”刘女士对记者说。

贺岁大展现场 记者 陈晨 摄

兔年新春前夕,中国美术馆的另一个新春传统重磅项目——农历新年贺岁大展也与观众如约见面。与往年突出生肖主题不同,今年这场“美在致广——全国小幅美术精品展”可谓别出心裁,通过精心策划,将引领精品创作、引导大众审美、共庆新春之禧的初衷进行有机融合。

贺岁大展现场 记者 陈晨 摄

本次展览的作品中,尺幅最小的仅有邮票大小,最大的也仅半米见方。这其中既有美术史中的经典名作,如齐白石的《咸蛋小虫》、徐悲鸿的《双狮》、李桦的《怒吼吧,中国!》、胡一川的《牛犋变工队》等,也有00后艺术家的最新创作。此次展览展出了从6500余件投稿中精选出的近600件征集作品,另有中国美术馆馆藏、特邀作品400件,共计1000件,涵盖中国画、油画、版画、雕塑、水彩、工艺等美术种类,是近年来中国美术馆单次展出作品数量最多的一场。

贺岁大展现场 记者 陈晨 摄

吴为山表示,纵观中外艺术史,美术作品的精彩与否向来与其物理层面的尺寸大小没有必然联系。如西方艺术史上的里程碑之作——荷兰绘画大师维米尔的《戴珍珠耳环的少女》的尺寸仅比一张A4打印纸略大。中国艺术大师,如“吴门四家”、吴昌硕、齐白石等艺术家,也曾在如书本大小的册页上留下妙笔无数。小幅的美术作品,可于创作中尽精微。小幅作品还往往承载着艺术创作的探索性和实验性。

贺岁大展现场 记者 陈晨 摄

展厅中,一个坐在中国美术馆特制的爱心坐垫上专心致志画画的小男孩引起了记者的关注。他参照的是一幅创作于1963年题为《山村秋景》的版画。一派丰收景象的小山村,在男孩笔下成了一个由错落有致、各种造型的黑白色房子构成的童话世界,画面左侧拱桥上的小毛驴惟妙惟肖,画面中间屋顶上的一只小鸟充满童趣。“这个拱桥是妈妈建议我画的,我觉得那个电线杆有点老式,就在上面画了一只鸟。”男孩给记者介绍他的画。

“孩子6岁半,很喜欢画画。我平时工作忙,趁春节假期带他到美术馆多看看、多泡泡,尽情享受一下艺术的滋养。”孩子妈妈说。

贺岁大展现场 记者 陈晨 摄

“举办此次展览,不仅为了倡导小中见大、小中见情、小中见趣味、小中见格局的精品意识,更是为了给广大观众奉上一场审美怡情、可亲可近、好看耐看的春节文化大餐。”吴为山说,今年恰逢中国美术馆正式开放60周年,贺岁大展是馆庆系列展的首展,中国美术馆将以兼具思想性与艺术性的精彩展览引领创作时代精品,以精心策划的优质展览满足人民群众文化需求,以美为媒增强中华文化影响力和传播力。