□ 王唯唯

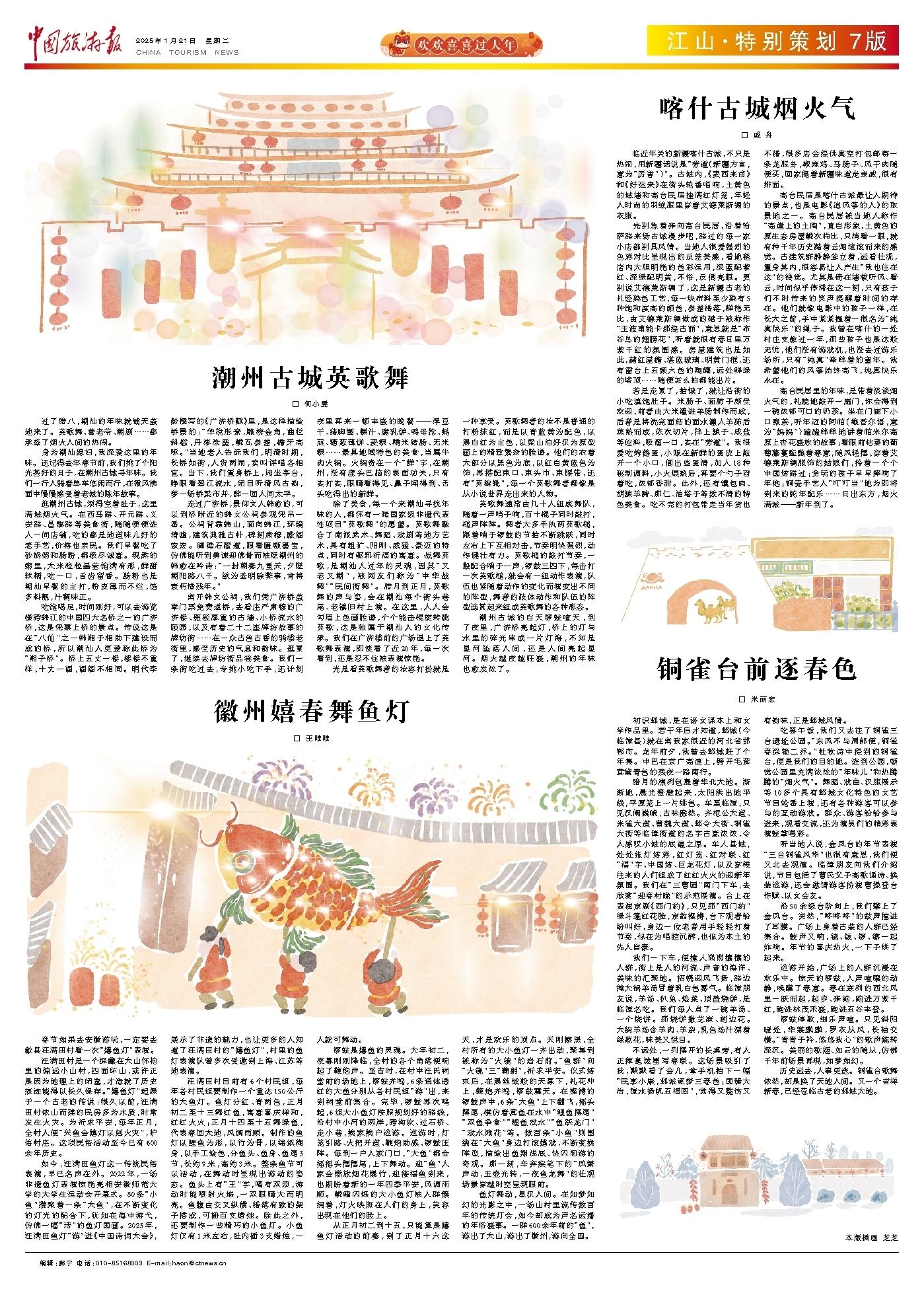

春节如果去安徽游玩,一定要去歙县汪满田村看一次“嬉鱼灯”表演。

汪满田村是一个深藏在大山怀抱里的偏远小山村,四面环山,或许正是因为地理上的闭塞,才造就了历史痕迹能得以长久保存。“嬉鱼灯”起源于一个古老的传说:很久以前,汪满田村依山而建的民房多为木质,时常发生火灾。为祈求平安,每年正月,全村人便“兴鱼会嬉灯以剋火灾”,护佑村庄。这项民俗活动至今已有600余年历史。

如今,汪满田鱼灯这一传统民俗表演,早已名声在外。2022年,一场非遗鱼灯表演惊艳亮相安徽师范大学的大学生运动会开幕式。80条“小鱼”攒聚着一条“大鱼”,在不断变化的灯光的配合下,犹如在海中游弋,仿佛一幅“活”的鱼灯国画。2023年,汪满田鱼灯“游”进《中国诗词大会》,展示了非遗的魅力,也让更多的人知道了汪满田村的“嬉鱼灯”,村里的鱼灯表演队曾多次受邀到上海、江苏等地表演。

汪满田村目前有6个村民组,每年各村民组要制作一个重达150公斤的大鱼灯。鱼灯分红、青两色,正月初二至十三舞红鱼,寓意喜庆祥和,红红火火;正月十四至十五舞绿鱼,代表春回大地,风调雨顺。制作的鱼灯以鲤鱼为形,以竹为骨,以绵纸糊身,以手工绘色,分鱼头、鱼身、鱼尾3节,长约9米,高约3米。整条鱼节可以活动,在舞动时呈现出游动的姿态。鱼头上有“王”字,嘴有双须,游动时能喷射火焰,一双眼睛大而明亮。鱼腹由交叉纵横、错落有致的架子搭成,可插百支蜡烛。除此之外,还要制作一些精巧的小鱼灯。小鱼灯仅有1米左右,肚内插3支蜡烛,一人就可舞动。

锣鼓是嬉鱼的灵魂。大年初二,夜幕刚刚降临,全村的各个角落便响起了鞭炮声。至吉时,在村中汪氏祠堂前的场地上,锣鼓齐鸣,6条通体透红的大鱼分别从各村民组“游”出,来到祠堂前集合。完毕,锣鼓再次鸣起,6组大小鱼灯按照规划好的路线,沿村中小河的两岸,跨沟坎、过石桥、走小巷,挨家挨户巡游。巡游时,灯笼引路、火把开道、鞭炮助威、锣鼓压阵。每到一户人家门口,“大鱼”都会摇摇头摆摆尾,上下舞动。迎“鱼”人家会燃放烟花爆竹,迎接福鱼到来,也期盼着新的一年四季平安,风调雨顺。鳞鳍闪烁的大小鱼灯被人群簇拥着,灯火映照在人们的身上,笑容出现在他们的脸上。

从正月初二到十五,只能算是嬉鱼灯活动的前奏,到了正月十六这天,才是欢乐的顶点。天刚擦黑,全村所有的大小鱼灯一齐出动,聚集到被称为“火镜”的岩石前。“鱼群”向“火镜”三“鞠躬”,祈求平安。仪式结束后,在黑丝绒般的天幕下,礼花冲上,鞭炮齐鸣,锣鼓震天。在铿锵的锣鼓声中,6条“大鱼”上下翻飞,摇头摆尾,模仿着真鱼在水中“鲤鱼摆尾”“双鱼争食”“鲤鱼戏水”“鱼跃龙门”“戏水滩花”等。数百条“小鱼”则围绕在“大鱼”身边打滚嬉戏,不断变换阵型,描绘出鱼翔浅底、快闪洄游的奇观。那一刻,辛弃疾笔下的“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”的壮观场景穿越时空呈现眼前。

鱼灯舞动,星汉人间。在如梦如幻的光影之中,一场山村里流传数百年的传统灯会,如今却成为声名远播的年俗盛事。一群600余年前的“鱼”,游出了大山,游出了徽州,游向全国。