□ 沐沐周

上海崇明岛之美,美在万物生、百鸟集。万里长江入海口的独特位置、淡水到微咸水皆有的独特水资源,为崇明岛各类动植物带来了充足的营养,万物得以生长,欣欣向荣。

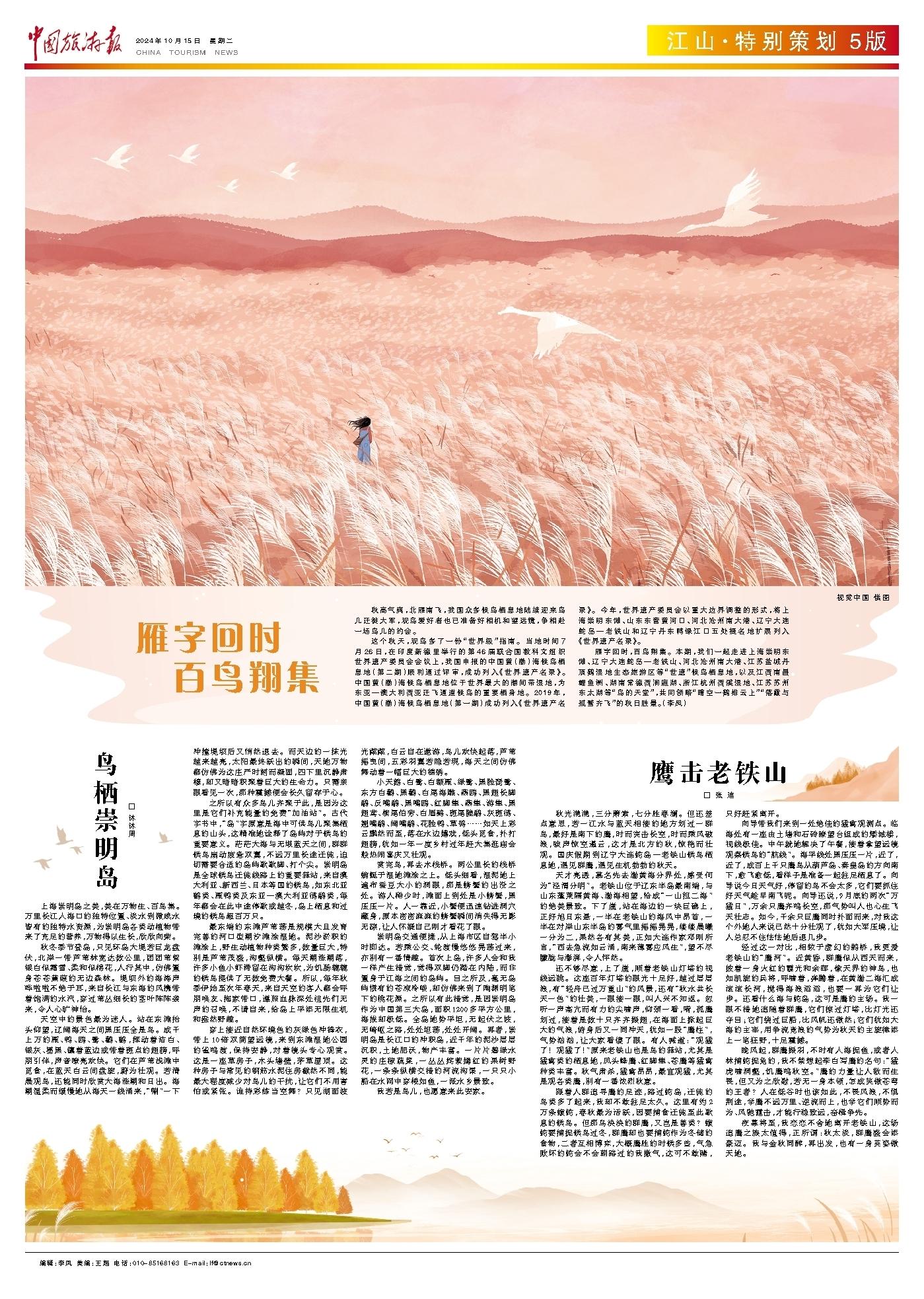

秋冬季节登岛,只见环岛大堤若巨龙盘伏,北岸一带芦苇林宽达数公里,团团苇絮银白似霜雪、柔和似棉花,人行其中,仿佛置身苍苍蒹葭的无边森林。堤坝外的海涛声哗啦啦不绝于耳,来自长江与东海的风携带着饱满的水汽,穿过苇丛细长的茎叶阵阵袭来,令人心旷神怡。

天空中的景色最为迷人。站在东滩抬头仰望,辽阔海天之间黑压压全是鸟。成千上万的雁、鸭、鸥、鹭、鹳、鹤,挥动着洁白、银灰、墨黑、镶着蓝边或带着斑点的翅膀,呼朋引伴,声音嘹亮欢快。它们在芦苇浅滩中觅食,在蓝天白云间盘旋,蔚为壮观。若清晨观鸟,还能同时欣赏大海涨潮和日出。海潮温柔而缓慢地从海天一线涌来,“唰”一下冲撞堤坝后又悄然退去。而天边的一抹光越来越亮,太阳最终跃出的瞬间,天地万物都仿佛为这庄严时刻而凝固,四下里沉静肃穆,却又暗暗积聚着巨大的生命力。只需亲眼看见一次,那种震撼便会长久留存于心。

之所以有众多鸟儿齐聚于此,是因为这里是它们补充能量的免费“加油站”。古代字书中,“岛”字原意是海中可供鸟儿聚集栖息的山头,这精准地诠释了岛屿对于候鸟的重要意义。茫茫大海与无垠蓝天之间,群群候鸟扇动疲惫双翼,不远万里长途迁徙,迫切需要合适的岛屿歇歇脚、打个尖。崇明岛是全球候鸟迁徙线路上的重要驿站,来自澳大利亚、新西兰、日本等国的候鸟,如东北亚鹤类、雁鸭类及东亚—澳大利亚鸻鹬类,每年都会在此中途停歇或越冬,岛上栖息和过境的候鸟超百万只。

最东端的东滩芦苇荡是规模大且发育完善的河口型潮汐滩涂湿地。泥沙淤积的滩涂上,野生动植物种类繁多,数量巨大,特别是芦苇茂盛,沟壑纵横。每天潮涨潮落,许多小鱼小虾滞留在沟沟坎坎,为饥肠辘辘的候鸟提供了无数免费大餐。所以,每年秋季伊始至次年春天,来自天空的客人都会呼朋唤友、拖家带口,遵照血脉深处祖先们无声的召唤,不请自来,给岛上平添无限生机和盎然野趣。

穿上接近自然环境色的灰绿色冲锋衣,带上10倍双筒望远镜,来到东滩湿地公园的雀鸣渡,保持安静,对着镜头专心观赏。这是一座草房子,木头墙壁,茅草屋顶。这种房子与常见的钢筋水泥住房截然不同,能最大程度减少对鸟儿的干扰,让它们不用害怕或紧张。谁持彩练当空舞?只见湖面波光粼粼,白云自在遨游,鸟儿欢快起落,芦苇摇曳间,五彩羽翼若隐若现,海天之间仿佛舞动着一幅巨大的锦绣。

小天鹅、白鹭、白额雁、绿鹭、黑脸琵鹭、东方白鹳、黑鹳、白尾海雕、燕鸥、黑翅长脚鹬、反嘴鹬、黑嘴鸥、红脚隼、燕隼、游隼、黑翅鸢、楔尾伯劳、白眉鹀、斑尾塍鹬、灰斑鸻、翘嘴鹬、阔嘴鹬、花脸鸭、草鸮……如天上彩云飘然而至,落在水边嬉戏,低头觅食,扑打翅膀,犹如一年一度乡村过年赶大集逛庙会般热闹喜庆又壮观。

赏完鸟,再去木栈桥。两公里长的栈桥蜿蜒于湿地滩涂之上。低头细看,湿泥地上遍布蚕豆大小的洞眼,那是螃蟹的出没之处。游人稀少时,滩面上到处是小螃蟹,黑压压一片。人一靠近,小蟹便迅速钻进洞穴藏身,原本密密麻麻的螃蟹瞬间消失得无影无踪,让人怀疑自己刚才看花了眼。

崇明岛交通便捷,从上海市区自驾半小时即达。若乘公交、轮渡慢悠悠晃荡过来,亦别有一番情趣。首次上岛,许多人会和我一样产生错觉,觉得双脚仍踏在内陆,而非置身于江海之间的岛屿。目之所及,毫无岛屿惯有的苍凉冷峻,却仿佛来到了陶渊明笔下的桃花源。之所以有此错觉,是因崇明岛作为中国第三大岛,面积1200多平方公里,海拔却极低。全岛地势平坦,无起伏之坡,无崎岖之路,处处坦荡,处处开阔。再者,崇明岛是长江口的冲积岛,近千年的泥沙层层沉积,土地肥沃,物产丰富。一片片碧绿水灵的庄稼蔬菜,一丛丛姹紫嫣红的果树野花,一条条纵横交错的河流沟渠,一只只小船在水网中穿梭如鱼,一派水乡景致。

我若是鸟儿,也愿意来此安家。