文<范建生

坐落在湖北宣恩沙道沟镇的彭家寨,以土家吊脚楼群而闻名。我不止一次来到这里,采撷那一份古朴和壮美。这个夏日,我再次来到这里,感受彭家寨的夏日风情。

到彭家寨,原来都是直奔主题,现在景区改版升级,有了更多前奏和铺垫。首先可到接待中心,看影像,听音乐,在时空大厅了解土家文化。然后漫步耍耍街,过挂着土家织锦“西兰卡普”的廊桥,体验民族风情,算得上是进入彭家寨前的“热身”。

走过廊桥,穿过田园小径,坐上开放式小火车穿行山间,享受凉爽的风,呼吸清新空气,惬意地浏览田园风光。远处绿油油的田畴像巨大的草毯,近处明瓦白墙的农舍井井有条。一坝稻田,一条河流,简单而隽永地勾画出彭家寨的地貌。

彭家寨依山环水。龙潭河波光粼粼,像一匹蓝色的绸缎在山间挥舞,绕着山寨转了一个圈,直到把周围的山川田园染绿了、出彩了,才向东奔流而去。被河水滋润的谷地青翠欲滴,青山如画,田园似锦,茂林修竹,田畴井然。满山坡的三角梅恣意绽放,渲染着这个季节的浪漫。

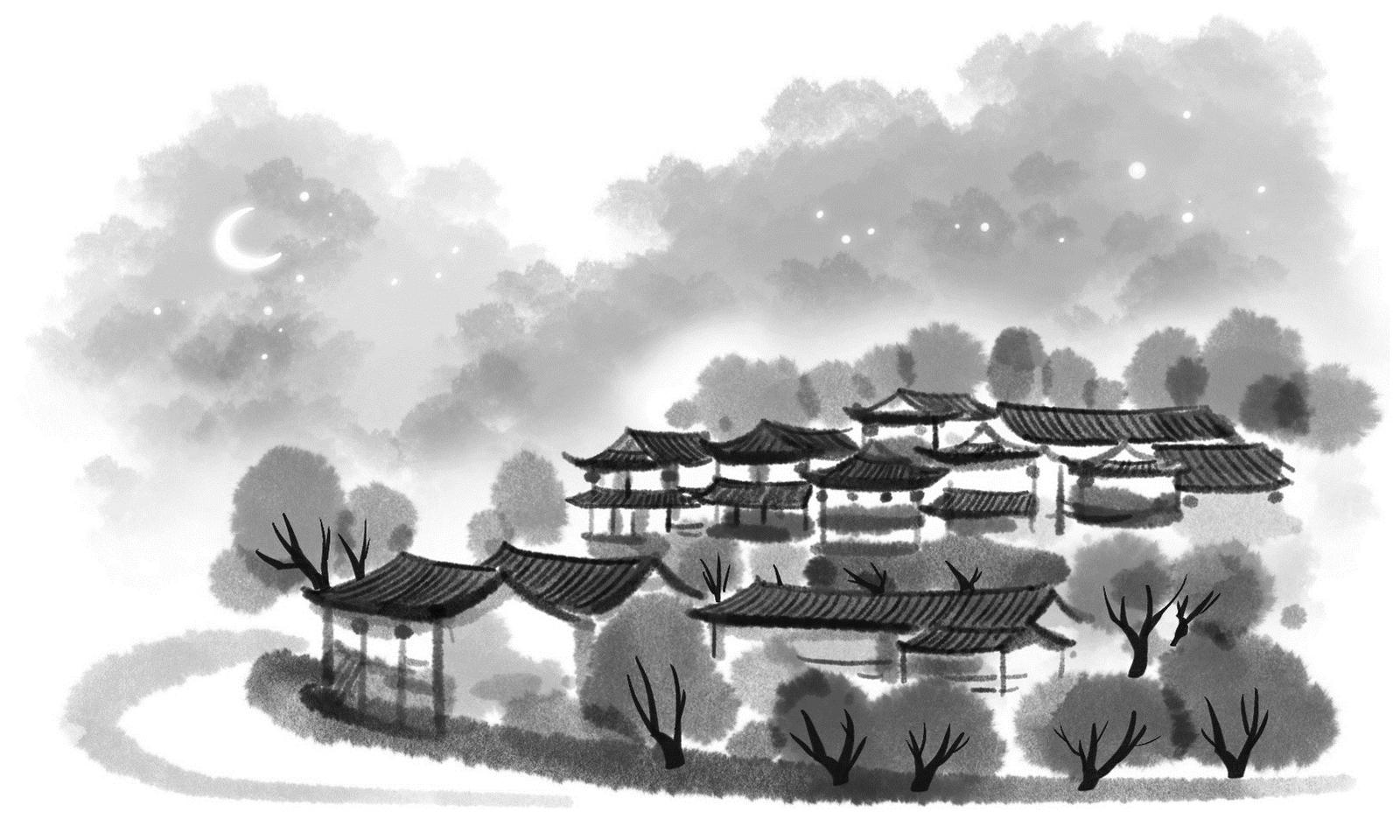

龙潭河上,一座铁索桥通往对岸,上面铺有木板。一个农人牵着一头牛上了桥,太阳跟着转,梳理着晨曦的风景,多了山乡的韵味。过了桥,就可以看见彭家寨了。青山怀抱一片瓦房,密密麻麻,层层叠叠,古色古香,散发出一坛老酒的气息,醉得人步履都有些蹒跚。

鄂西山区多吊脚楼,但如此完好、规模庞大的土家吊脚楼群,好多人都是头一回见。晨光照来,一缕缕的,勾画出山寨雄伟的轮廓。弥散开来的油彩从石巷中流淌出来,悠悠地充盈村舍,覆盖老屋的山墙和门扉,好美的吊脚楼哟!

进入山寨,再一次仔细观察,木结构的吊脚楼呈穿斗式和半干栏式,大多朝向东南,顺山势层级建造。每栋自成体系,高低错落,飞檐翘角,轮廓精美。吊脚楼一般为横排四扇三间,用木柱撑起,分上下两层。下层可作仓储、通道或牛栏、猪圈;上层通风防潮,干燥性较好,可用来居住;绕楼有曲廊,可观景纳凉,也可晾晒粮食、衣物。

青石板铺成的石阶长满了青苔,在山寨中铺开,连接着每户人家。山寨很静谧,谁拄一根拐杖敲点着路面,深一声浅一声的,山寨里的人都能听见。藏在大山深处的彭家寨,是那样纯净、鲜亮、宁静,拂去了喧嚣和尘埃,让人返璞归真,不经意间拥有朴实心境。

山寨连接着“川盐济楚”古道。200多年前,彭氏先人跋涉至此,见这里层峦叠嶂,山秀水幽,便停下脚步,开荒拓土,建房砌灶,安居乐业,至今繁衍为50多户近300口人。彭氏先人或许没有想到,他们筑起的这一方家园,今天会成为“土家文化的中枢、建筑艺术的圣地”,并摘得“湖北土家第一寨”的称号。

山寨家家户户的门都是敞开的,你可以自由进出,或坐在堂屋里和村民拉家常,或登上吊脚楼凭栏眺望,或倚在美人靠悠闲品茶,体验生活,释放情怀。

彭家寨是土家吊脚楼的代表,是中华文化瑰宝,是大家庭、小社会和谐相处的典范,是龙潭河畔衣襟上的一束胸花。它生动富饶,灼灼生华。它的根深植热土,汲取营养,不仅昭示着新农村的时代气象,也奔涌着春风带来的信息。这里的人无论是外出打工还是留在家乡,都能用双手创造财富,用脚板踏出新路,用汗水浇灌美好未来。

在山寨,我们遇见了96岁的阿婆。尽管高龄,她依然精神矍铄,身体硬朗,很是健谈。阿婆告诉我们,她三岁就来到彭家寨,见证了山寨的兴衰和如今的繁荣,并接受过电视台采访。老人能歌善舞,讲山寨历史如数家珍,是彭家寨的一位明星。她高兴地说,现在日子好了,我真想多活几年呢!

一阵欢快的鼓声打断了我们的谈话。只见又一批游人穿过耍耍街,走上廊桥,坐着观光小火车游览山谷中的摩宵楼、舍巴田园,朝彭家寨涌来。素朴安详的山寨不再沉寂,而是敞开热情的怀抱,迎接客人的到来,到处充满笑语欢歌。

太阳落下山去,月亮升起来,篝火燃烧,土家幺妹唱起了山歌。一台“村晚”在激昂的《土家迎客歌》中拉开序幕,震撼人心的鼓点、热情饱满的歌声,点燃了夏夜的空气。《稻禾送春》《山乡回响》等各种特色表演在群众的欢呼声中进行,现场气氛热烈,精彩纷呈。一曲恩施民歌《哈格咂》(“哈格咂”为恩施土家口头语,常用以表达惊异、赞叹),更是唱得人豪情满怀,热血沸腾:

好一座雄奇的山,哈格咂!

好一个闹热的湾,哈格咂!

好一股清甜的泉,哈格咂!

好一坡五彩的伞,哈格咂!

……