文<袁甲清

徐霞客每每动身之初,对于一地之人文地理必是做足功课。他或查阅文献典籍,或搜罗方志野史,或询问乡间土人,每到一地,当地名胜皆能遍察无遗。石鼓山并不算高,突入江中,除居于三水合流的特殊位置,吸引徐霞客专程来访的,恐怕还有石鼓书院千年不绝的文名。

徐霞客在《楚游日记》中详细记录了这次游览的经历。“山在临蒸驿之后、武侯庙之东,湘江在其南,蒸江在其北,山由其间度脉,东突成峰,前为禹碑亭,大禹七十二字碑在焉。”三国时在衡阳置临蒸县,徐霞客来时,这里有一个驿站,当是古代的交通要道;武侯庙也未像现今迁至书院里面,改名为武侯祠。步入书院,当面立有禹碑亭,相传是大禹治水功成后在衡山峰顶所刻,字为蝌蚪文,字迹漶漫模糊,几难辨认。

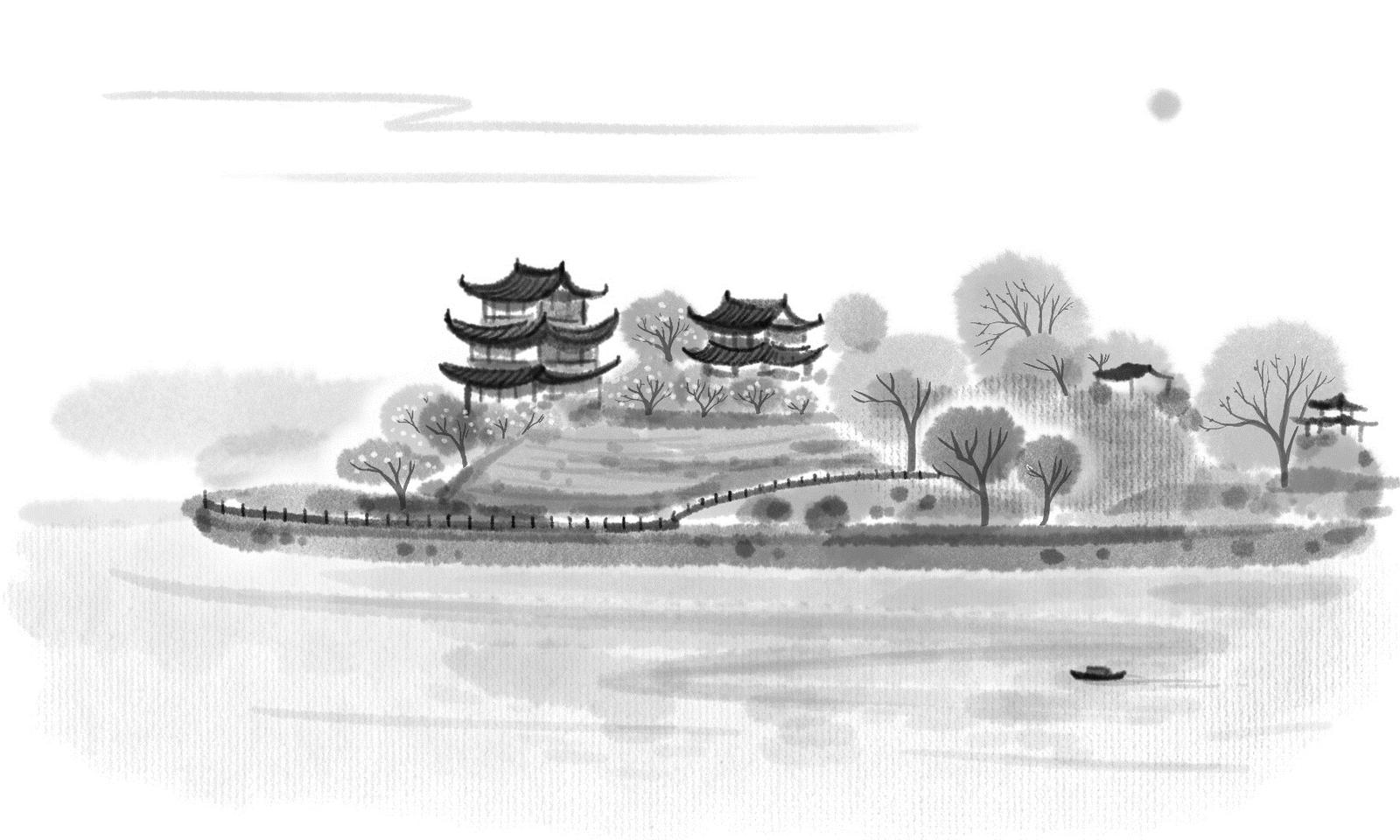

徐霞客游得很细,每一处景观都留下了足迹。崇业堂、宣圣殿、大观楼,这些皆是书院的主体建筑,是讲学、拜圣、藏书之所在。徐霞客登上书院最高处的大观楼,往西俯瞰,远处的衡城正好平平地正对着,与回雁峰南北对峙,蒸、湘两江夹在楼的左右两边,江流近得像从窗槛流过,只有东面两江合流处在楼的后面,不能全部看到。楼的三面,近处是万家百姓的烟火街市,以及三条江流中来往行驶的舟楫帆影。湘江从南面来,蒸江从西面来,耒江从东南面来,三江在此合流,蔚为大观,江景辽阔。远处是高山、云彩、峰岭、树木,它们相互遮蔽映衬,层层叠叠。

徐霞客景仰和赞叹着石鼓书院的灿烂人文。“虽书院之宏伟,不及(吉安)白鹭大观,地则名贤乐育之区,而兼滕王、黄鹤之胜,韩文公、朱晦庵、张南轩讲学之所,非白鹭之所得侔矣。楼后为七贤祠,祠后为生生阁。”意思是,虽然书院的宏伟不如吉安白鹭书院那样壮观,但却是名士贤达们讲学育才的地方,兼有滕王阁、黄鹤楼的优越之处。这里曾是韩愈、朱熹、张栻讲学授业的地方,不是白鹭书院能够比得上的。

石鼓书院始建于唐元和年间,鼎盛于宋代,曾得到宋太宗、宋仁宗两位皇帝赐额,与睢阳书院、白鹿洞书院、岳麓书院并称为“天下四大书院”。韩愈遭贬由广东至湖北,途经衡州,写下了著名的《合江亭序》,石鼓遂声名大振。北宋大儒周敦颐是湖南道县人,是“上承孔孟,下启程朱”的一代理学宗师,其理学思想传入书院,深刻影响了一代代湖南学子。他们主张经世致用,重教化,讲名节,轻利禄,憎邪恶,影响和培养了一大批学者,石鼓书院因此成为湖湘文化的重要发祥地。特别是南宋时期,张栻、朱熹二人奔走于岳麓书院和石鼓书院开坛会讲,将传道济民、经世致用的思想融入湖湘士子的精神血脉,引领无数仁人志士从书院走出去经邦济世。明末的王船山,清代的曾国藩、彭玉麟,民国时期的杨度、齐白石等,都是从石鼓书院走向历史大舞台。

弦歌历千年而不绝,白墙黛瓦、绿树环合的书院里,仿佛依然回响着一代代学子清朗的读书声。

楼后的七贤祠,设有讲堂和七贤木刻像,是为纪念李宽、韩愈、李士真、周敦颐、朱熹、张栻、黄斡这七位对石鼓书院文化历史作出卓越贡献的先贤。徐霞客从生生阁上眺望,蒸、湘二江合流于前,耒水在两里外向北汇入,雄踞山顶的大观楼囊括了南北西三面的奇观,而此阁却尽收东面两水同流的美景。又往东为合江亭,亭址较为低下而更加临近江流。

徐霞客循着石级转下南面石崖,发现一处五尺高的缝隙,如两掌相合朝向东面。侧着肩膀进去,里面可以容纳两个人,这是朱陵洞的后门。朱陵是炎帝的别名,炎帝曾在南岳水帘洞巡游、居住,水帘洞称为朱陵前洞,石鼓山这个洞称朱陵后洞。自韩愈游石鼓留诗后,许多名人墨客都争相来此寻幽览胜,后人将历代到此游览的名人留诗刻于朱陵洞内,或刻于临江的悬崖处,成为一大景观。

临江的悬崖上其实还有很多石刻,但由于年代久远,大多已风蚀磨平,并没有引起徐霞客的注意,反而是《水经注》中的一句“临承县有石鼓,鼓高六尺,鼓鸣则土有兵革之事”让他念念不忘。他特意寻觅这个“六尺鼓”,但没有找到。合江亭下靠近江边处,有两块石头如竖立着的两块碑,它们难道就是那遇到时世危乱便自动鸣响的石头吗?他反问自己。看得出,每游一地,徐霞客也有按图索骥、考实求证的癖好。

游完石鼓山,夕阳西沉,黑云骤起,天将雨,徐霞客踩着泥泞趁着夜色越过青草桥,回到两里之外的绿竹庵,结束了这段大地理学家与千年书院的相遇之旅。