文<秦延安

雨,漂了一地。远山如黛,近水清幽。被雨水洗过的白墙黑瓦更加分明,门窗也被映得光亮,给初春的中坝作坊小镇平添了一份诗意。

北依秦岭,南傍汉水,陕西省石泉县后柳镇中坝村很好地保持着原始风貌。千百年来,勤劳善良的中坝人渔猎采茶,兴桑养蚕,缫丝织布,酿酒榨油,世代相传的技艺在岁月的浪涛中弥足珍贵。经过统筹规划,当地围绕非物质文化遗产主题,打造出72家不同业态的手工作坊,形成中坝作坊小镇。

小镇上游客不少。门店前一串串红灯笼、一面面迎风招展的旗子,和着各种吆喝声,热情洋溢地招呼着各方游客。我仔细辨认那些作坊的招牌:油坊、豆腐坊、磨坊、酒坊、染坊、醋坊、粉坊、丝坊、糖坊、挂面坊、中药坊、铁匠铺……这些带有岁月印痕的店名,一下子将我们带回旧日的记忆。

宽敞的油坊分为两部分,一边是摆满各种油壶的柜面,一个女人守在柜台前,正向顾客介绍榨好的菜籽油,另一边是操作间,两个中年男人一前一后,密切配合着推动撞锤榨油,嘴里还喊着号子:“手要稳,劲要匀,出油多,奔小康……”仔细打量,那榨油的木制油床十分简单,一个箍、几个楔子,便组合成榨油机器,让人不得不佩服古人的聪明才智。随着男人拽动撞锤上的拉绳,撞锤狠劲地撞向箍上的木楔子,每撞一下,便发出“呯”的一声,震耳欲聋。这种原始的借力打力,硬生生将固束在油床里的菜籽往一块挤,醇酽清亮的菜籽油从油床夹缝里汩汩往外冒,油香四溢,如池塘里泛起的涟漪。

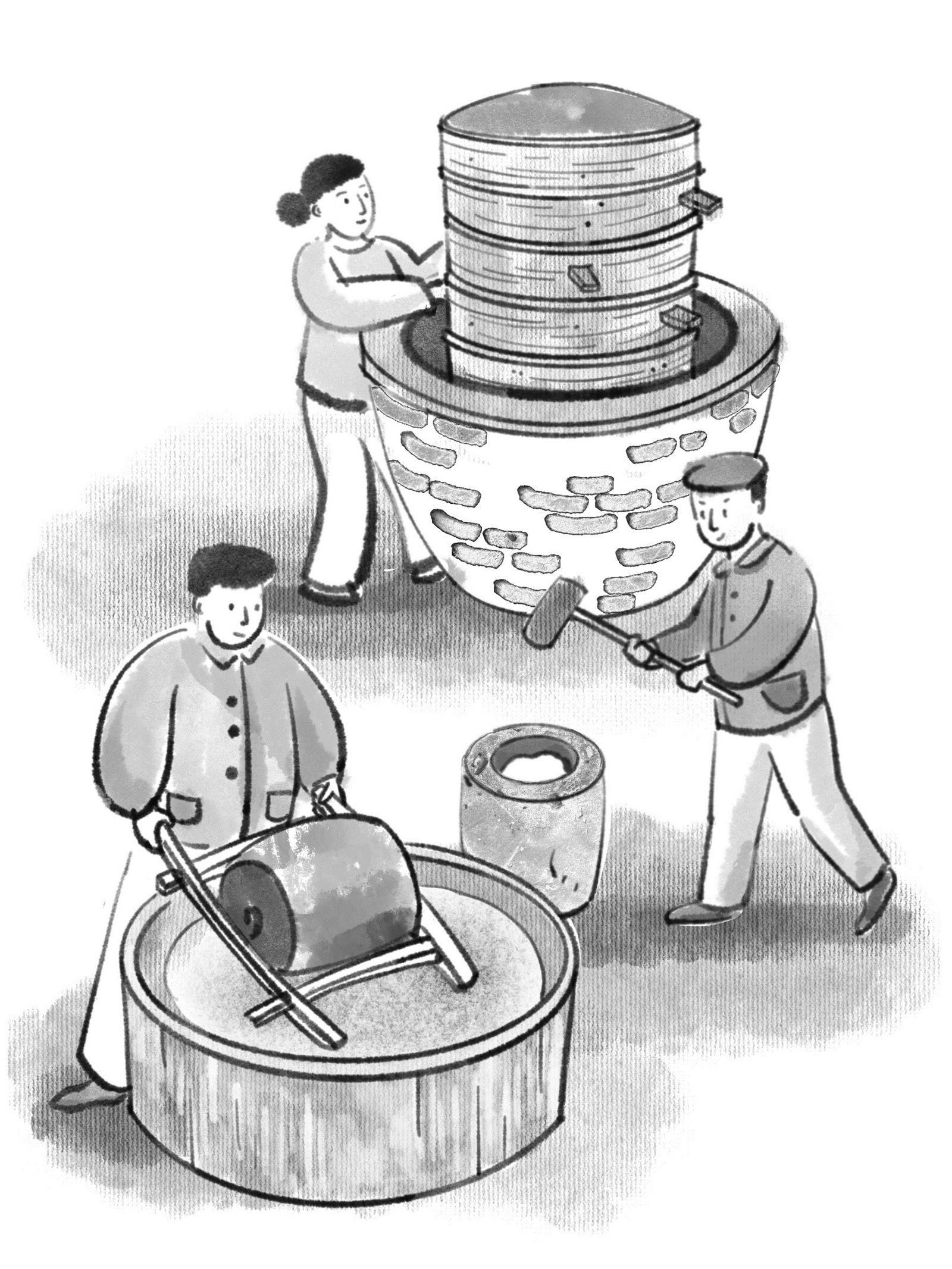

出得油坊,便是豆腐坊。记得小时候在农村,每到年关时,便要和母亲去磨豆腐,一磨便是两大框,一家人要吃一个春节。和儿时驴拉碾盘磨豆腐不同的是,小镇是手磨豆腐,经营者是母女俩。作坊内,石磨、过滤木架、灶台等设备齐全,柜台前挂着免费品尝、免费体验的牌子。朋友好奇地拽着丁字形的磨把,撅着屁股往后使劲,然后又顺着磨把两头空中吊着的绳子往前推,那水桶粗的磨盘便如齿轮般转动起来。随着磨盘里泡好的黄豆滚落,一股股乳白的豆汁从磨盘间挤出,如瀑布般泻到磨盘下的木盘里。朋友才推了两下便气喘吁吁,店里的老妇接过他手中的磨把示范道:“你推和送都不要太使劲,要借力送力,就这样轻轻地,磨盘便转起来了。”柜台上空挂着一溜木牌,上面用红笔写着:豆腐干、豆腐乳、豆粑饼、豆腐皮、豆豉、豆腐、豆花、豆芽……店家一会切豆腐,一会盛豆花,一会称豆芽,忙得不亦乐乎。我们在豆腐坊吃了一碗豆花,才心满意足离去。

刚出豆腐坊,一股浓烈的酒香扑鼻而来,我们又被吸引进了斜对面的烧酒坊。只见店铺里摆着一瓶瓶待售的白酒,旁边有散酒供游客品尝,小饮一口,酒味醇香甘甜。我们好奇地进入后院,只见院中搭了个简易炉灶,师傅正用柴火蒸煮一大铁桶酒糟。他给我们讲解,酒糟一般需要提前个把月备好,然后用锅蒸熟摊凉,再加入适量酒曲,搅拌均匀后倒入密封的大酒缸内发酵,最后才上灶烧制,所以叫烧酒。烧酒的关键是对火候的把握,火太猛了,烧出的酒有煳味,苦涩,难以入口;火势跟不上,又失去了烧酒独有的烈味,清淡如水,没有醇劲。除此之外,还要保证一定的出酒量,毕竟用来烧酒的粮食浪费不得。听着师傅的讲解,看着那一股股腾空而起的蒸汽,闻着弥漫开来的醉人醇香,我贪婪地呼吸着。

俗话说,七十二行,行行出状元。每一项技艺都有一个传奇,每一个作坊都有一段故事。在这些充满时代记忆的老作坊里,我们不仅被深邃的秦巴文化吸引,更被匠人们的高超技艺折服,而这,都是中华文明的美。