文<刘燕成

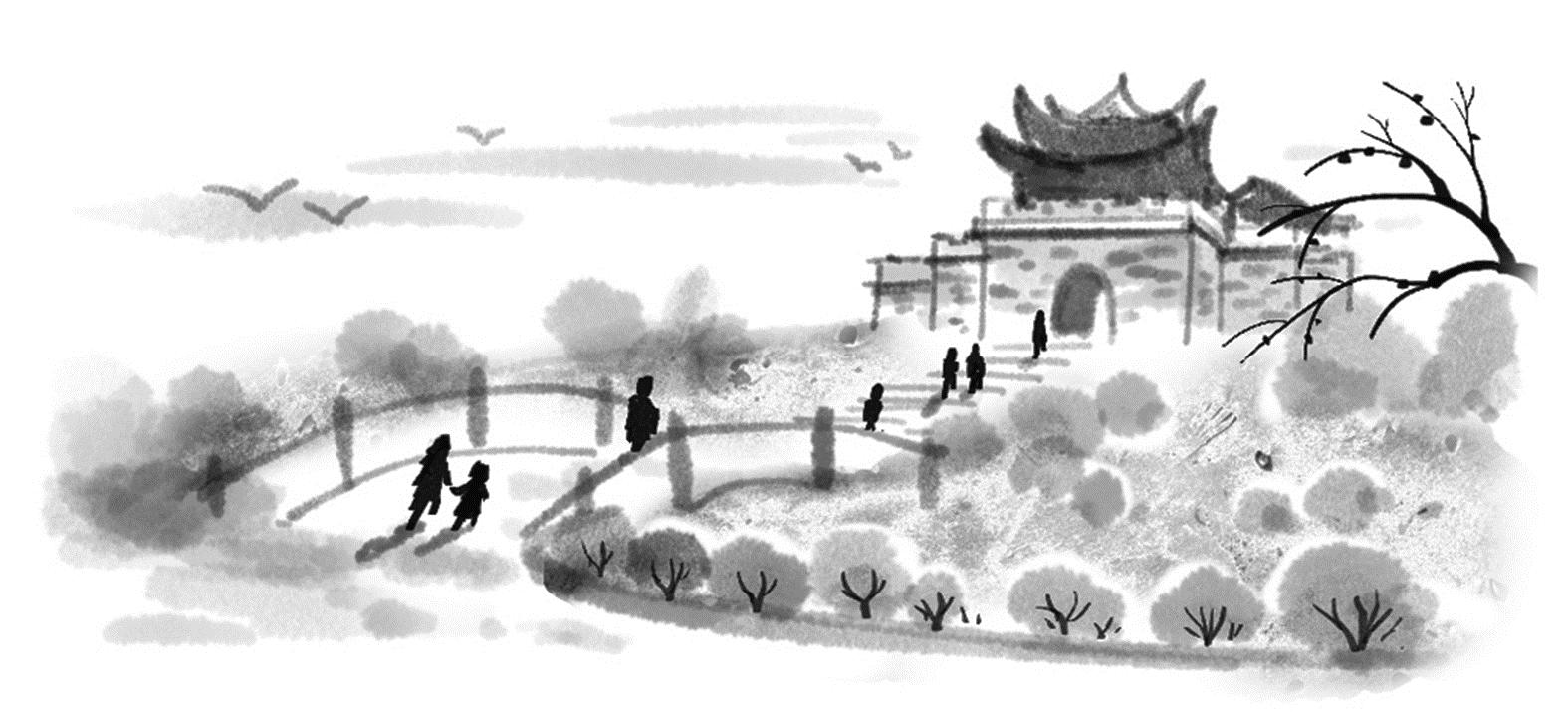

我一向认为,青岩是一座舶来的极具江南气息的古镇。明清时期,青岩在马蹄声中不断翻腾演变,加之其身处交通要塞,商贾云集,带来大江南北甚至西方的文化与习俗,在古城落地生根,开花结果。

细算下来,大西南深山里的青岩,其最早居民当是布依子孙和蚩尤后人。战事改变了古城的命运,使得古城不但是兵家必争之地,亦是商贾必经的重要驿站。因而,在繁华的古城背后,在那痛彻骨髓的历史烟云之下,青岩人有着刻骨铭心的乡愁记忆。

《贵州图经新志》载:“青崖在治城南五十里,贵州前卫屯田其下。”《贵阳府志》云:“突起河干,登其上,可眺望数十里。”这就是最初的青岩。明清时期,青岩为屯田驻兵的营地。随着戍边军队的脚步,在湘桂黔滇古驿道上,青岩古驿道更是承上启下、尤为重要的一段茶马古道。

在青岩,我最怕遇到的是晚秋微凉的夜风,在不经意之间,从青石古道那端倒拂下来,往衣领鱼贯而入,一直透凉到心底。天公不作美,偏又下了细雨,雾一般,萦绕在古驿道上。潮潮的街,加之微微的风,石道里的青石块儿便就越发光滑透亮。他们说,不一会儿,深秋的街灯就要亮了。这样的黄昏,乡愁油然而起。又何况,走在深深的古驿道上,见到的尽是江南一带灵秀矮小的老木楼,青瓦细梁和飞檐之下,挂满了红灯笼,这样古旧的屋舍,怎能不让人怀恋过去呢?木屋是层层叠叠沿街而建的,其中多有商铺,售一些日常生活用品,或是美食小吃,琳琅满目,应有尽有。算来,这是一段距今六百余年的古驿道,从青石板细微的纹路里,我们很容易就可以看见,六百余年的光阴和六百余年的乡愁,原来全在这古道里了。我想,古驿道才是青岩古城唯一流淌了六百余年的血脉。我在这样的血脉里寻到了暗藏在心灵深处的旧痕,比如厚厚的城墙、幽幽的石巷、高耸的牌坊、寂寥的庙宇、尘封的祠阁宫院……

无论从哪一座城门入城,都是要沿古驿道攀爬前行的。在晚秋细雨的黄昏里,我记不得自己到底是进了哪一扇城门,只听古道两旁,低矮的楼阁之下,各类乡音悠悠传来,在不起眼处,邂逅了诱人的美食:青岩的豆腐系列、猪脚系列、干菜和腌菜系列、糖系列以及酒系列,在六百余年的传播中,已是名闻大江南北的美味。美食是最见乡愁的,在历经了六百余年洗礼的古城青岩,不管你来自东西南北,均可寻到属于自己的那份乡愁味。

在乡愁百结的古城,在古驿道深处,让我特别惊异却又似乎理所当然的是,青岩竟然是一座四教合一的老城。史料里说,青岩在明万历初年就建有寺庙庵堂,至清道光年间的二百余年里,香火盛极一时,至今仍有数万佛道信徒。天主教、基督教亦是青岩四大宗教的重要组成部分,从那高耸的教堂可以看出,青岩是一座包容的古城,我相信信奉宗教的人们,一定能在这里寻到自己内心的渴求与乡愁。

走在晚秋细雨中的青岩,穿过茶马古道上的青石牌坊,徘徊在密密匝匝的旧木楼之间,沐浴在古镇江南气息浓稠的夜色中,内心对光阴远去的无尽感慨不禁油然而起。我想,只要光阴在,古城就会在。城在,乡愁便不会绝灭。