文<虞燕

说到海岛的土特产,一般都会想到海产品,但浙江舟山的长涂岛却生生被一款糕点抢了风头,那就是倭井潭硬糕。有人臆想此糕出身高贵,或曾频频亮相于达官显宦的宴席,然恰恰相反,最初,它不过是底层民众聊以饱腹的干粮。

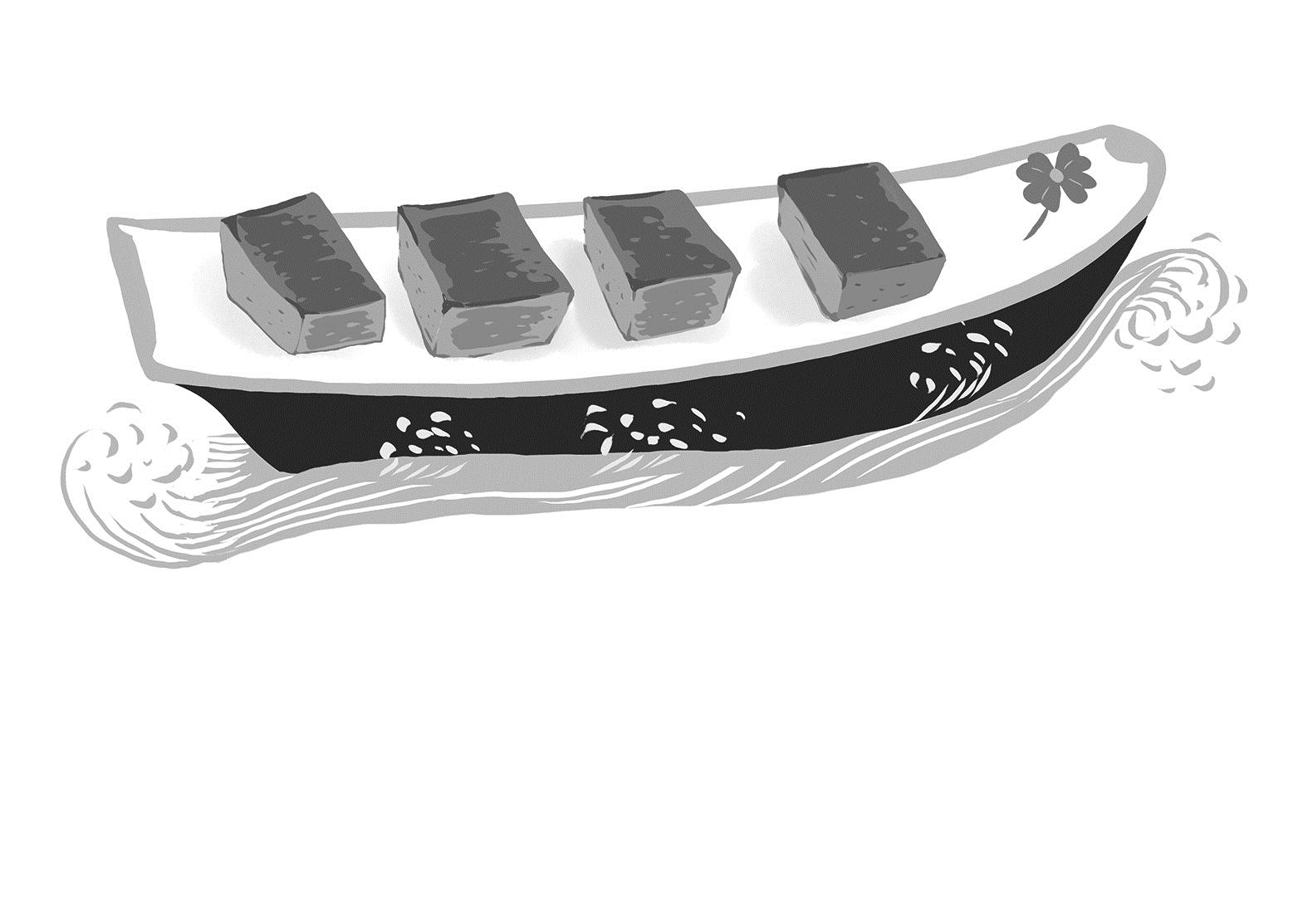

倭井潭硬糕以硬著称,长约两寸、宽一寸,鹅黄莹亮,状如惊堂木,敲在桌上咚咚作响,气势逼人,便叫硬糕了。此糕主要原料为糯米和白糖,两种材料黏度都很大,再经费心蒸烤,达到硬度指标之外,还兼顾了脆度,用力咬断后,咬下部分呈片状,而不是块状或粉末。碎片慢慢溶于口,细腻绵甜,齿颊留香。

硬糕的历史得追溯到清朝。光绪年间,天灾连着人祸,逃荒者众,浙江黄岩人林氏携妻儿一路漂泊,历尽困苦,最终在浙东沿海的小长涂岛落脚生根。长涂岛位于舟山本岛以北,岱山岛以东,分大小长涂两个岛屿。小长涂在宋朝时已有居民,属昌国县蓬莱乡,到清代,称之为蓬莱乡长涂庄,隶属定海县。

这个悬水小岛让林氏看到了商机。大、小长涂岛之间有一个天然避风良港,每逢渔业汛期,沿海各省渔船纷纷进港停泊,如士兵列队,浩浩荡荡,一眼望不到头。海上捕鱼,风里浪里,很多时候根本顾不上烧饭,就算偶尔得闲,架锅生火也极为不便,当时的渔船以小木帆船为主,浪稍大,船一颠簸,锅就翻了,渔民只得带些简单的糕饼充饥。而林氏恰好有祖传的做糕手艺,遂做起了糕点买卖。当然,彼时的糕还不是后来风靡沿海各地的硬糕,只是一种黄岩特色的软糕,至多算个前身吧。

软糕虽解决了渔民船上用餐的问题,但弊端也显而易见,糕软,水分多,易损坏变质,海上作业受各类因素影响,出海时间无法控制,渔民太需要那种能够存放得久又不会碎裂的干粮了。

林氏有作为生意人的智慧和精干,他开始着手改革工艺,调整糯米、糖、水的比例,将重点放在蒸、烤、烘干工序上,其间经历多少次研制、试做,多少次失败,不得而知,最终的成品无疑非常成功,硬实,香甜,硬糕从此诞生。冠以岛名,称“长涂硬糕”,又因制糕之水来自岛上那口叫倭井潭的水井,“长涂倭井潭硬糕”之名应运而生。

硬糕不易受潮变质,即便被浪头打湿,坚实依旧,风味不减,渔民将它当作了宝,放进口袋,随时随地拿出来啃一口补充体力,当下酒菜也不错,有嚼头还经吃,被戏称为“可以吃的石头”。而真正让倭井潭硬糕名声大噪的是,不知道哪年,一艘渔船遇大风倾覆,船上的数箱硬糕在海上漂浮了几天几夜,被捞起后依然完好无损,且香味和口感分毫不差。消息传开,沿海一带妇孺皆知,争相求购。

倭井潭硬糕初尝硬脆质朴,细品润而不黏,再以甜香四溢收尾,能有如此独特的风味,其古朴复杂的制作工艺功不可没。过去,做硬糕全凭人工,淘洗、配料、筛粉、擀面、印模、切割、装盘、两蒸两烤、冷却包装等,一系列工序下来,极其考验人的耐性。擀面、印模、两蒸两烤都是繁重的体力活。尤其夏季,堆满模具、笼屉、擀面棒、大盘子的作坊里烟雾腾腾,热浪炙人,制糕者一直守在火热的灶头,汗水从其每一个毛孔涌出来,衣裤全部濡湿,直叫人担心会中暑晕倒。蒸烤工序特别讲究火候,得时刻盯着,若这道工序做得不到位,材料报废不说,前几道工序付出的辛苦也白费了。

2000年后,林氏第五代传人大胆革新,硬糕作坊开始引入新设备,定制新机器,在原料、工序都不变的情况下,部分采用机械化生产,比如温度、湿度等精确度要求高的环节,由机器来控温、控湿,工人省力了不少,硬糕的口感也更趋完美。包装亦与时俱进,硬壳、软壳、塑料、纸质、礼品装等纷纷登场,硬糕早已不只是渔民出海的充饥干粮或下酒之物,而被赋予了新的民俗文化意蕴,如糕糕(高高)兴兴、步步糕(高)等好彩头,很适合馈赠亲友。

2008年,倭井潭硬糕制作工艺被列入舟山市非物质文化遗产名录。2019年,倭井潭硬糕非遗文化展馆落成,集展示展演、收集收藏、现场体验于一体,为更好地保护、传承、传播非物质文化遗产服务。

多年来,倭井潭硬糕这款传统老字号糕点畅销江、浙、闽、沪沿海一带,岛上的人们出外求学、工作、访友等,必带上它去“卖弄”一番:来,检验下你的牙齿好不好!