文<仇士鹏

我至今都还在怀念那侗族大歌。我听不懂那些神秘的音节,它们就像是从晨曦的原点,步伐沉重地跋涉而来,走过群山和重林,走过贵州大地原始奔放的声带,对着村庄,对着朴实的人们纵情地吟唱。

它们是关于希望与热爱的歌吧,总是让人想要跟着一起哼唱,一起融入这天地万象的共鸣中,化作一股清泉、悬泉,奔流、飞泻,抑或化作一只蝉,把对生命的礼赞用拖长的声调和多部的和声淋漓尽致地宣泄而出。

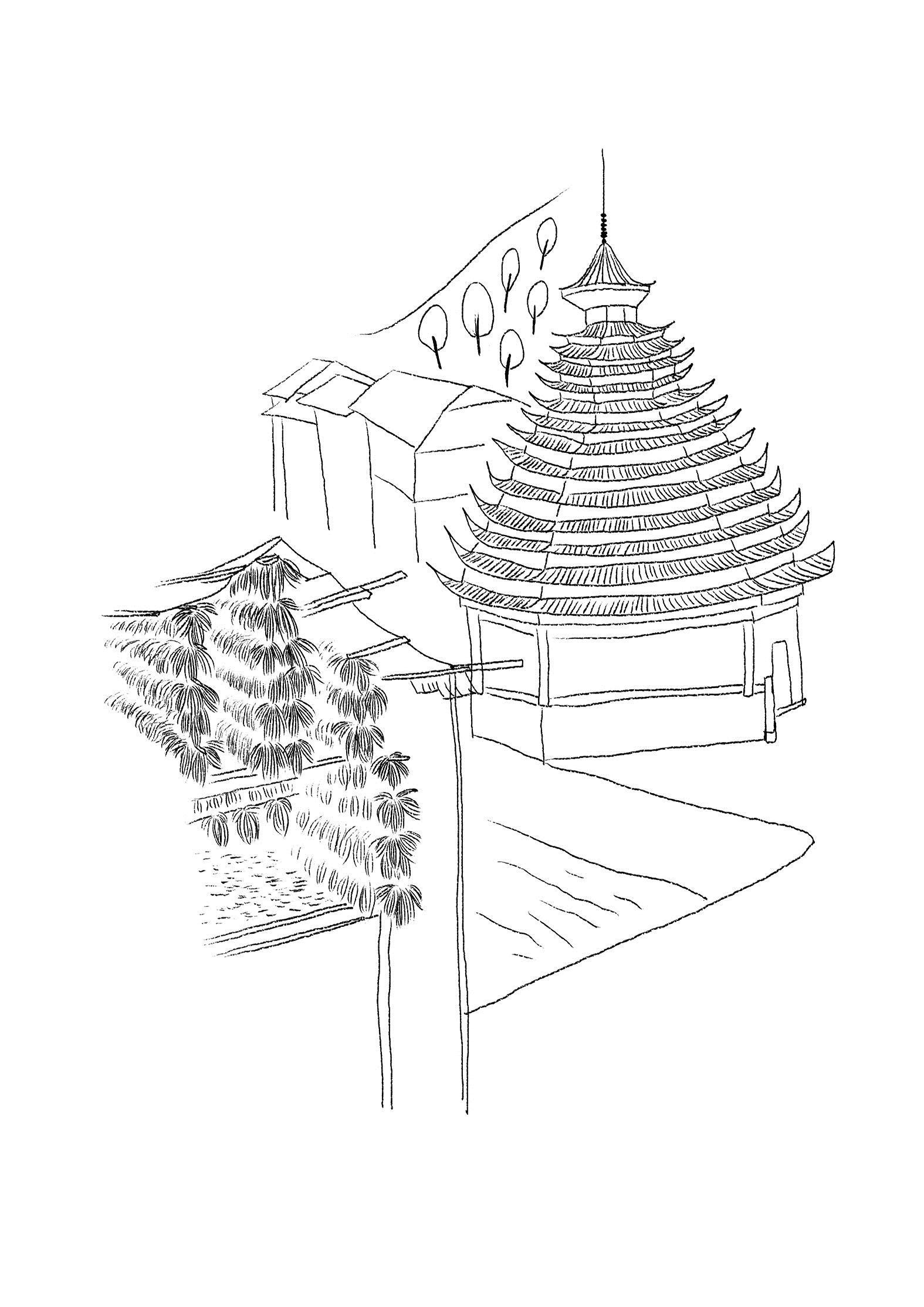

那是在贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县的黄岗侗寨,一座把名字藏在大山深处的侗寨。每到秋收季节,吊脚楼上禾晾林立,稻穗与夕阳交相辉映,如一片金黄的山岗,“黄岗”之名便由此而来。

色调在那里突然就变暗了,烟雨和山风让房屋和人们的脸都显得沧桑。时间坐在黝黑的瓦片上,在悄然升起的晨雾中轻轻哼着静谧的歌谣。叶生叶落,便又是一年光阴。

因为鲜有外人涉足,这里还保留着较为古老、纯粹的生活方式——人们穿着手工制作的侗衣,在溪水里取水、洗菜,走过一座座落叶般深黄的老屋,晾晒精心制作的侗布,坐在磨白了的长椅上聊天。男人们坐在门槛上,抽烟或是发呆,身后是斑驳的木门,正把黑黢黢的历史向人们推开。

我喜欢这种老旧的质感,无论是岁月的光影,还是人世的痕迹,都让人感到安宁与美好,感到与生活宛如初见或是久别重逢的亲切与柔情。他们与现代化的生活离得很远——一个小男孩正踮着脚,踩着一双高跟鞋,兴奋地摆弄着这个新鲜事物,但他们与大地、与自然靠得很近。

稻花香里有鱼鸭。这里有非物质文化遗产项目稻鸭鱼养殖系统,用农家智慧与水乡文化去书写人与自然和谐相处的理念,也是现代生态农业的基石。鱼在水中行,稻在水中长,鸭在水中游,而人,就在这片生生不息的水土中,繁衍了千年。“水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低。”这本就是一幅画吧,它让人想起故乡,想起童年。于是一双久别土壤的手蠢蠢欲动。这里可以捞鱼,也可以赶鸭子,我们端上水盆就出发,卷起裤腿,为晚餐的鲫鱼而努力。在一片欢声笑语中,我们用最传统的农耕生活方式,更深情地拥抱了我们的生活。

把鱼洗干净,便可以享受山野土法烤鱼和侗寨全鱼宴,犒劳这辛勤的一天,让落满风尘的胃在舒爽中酣然入梦。

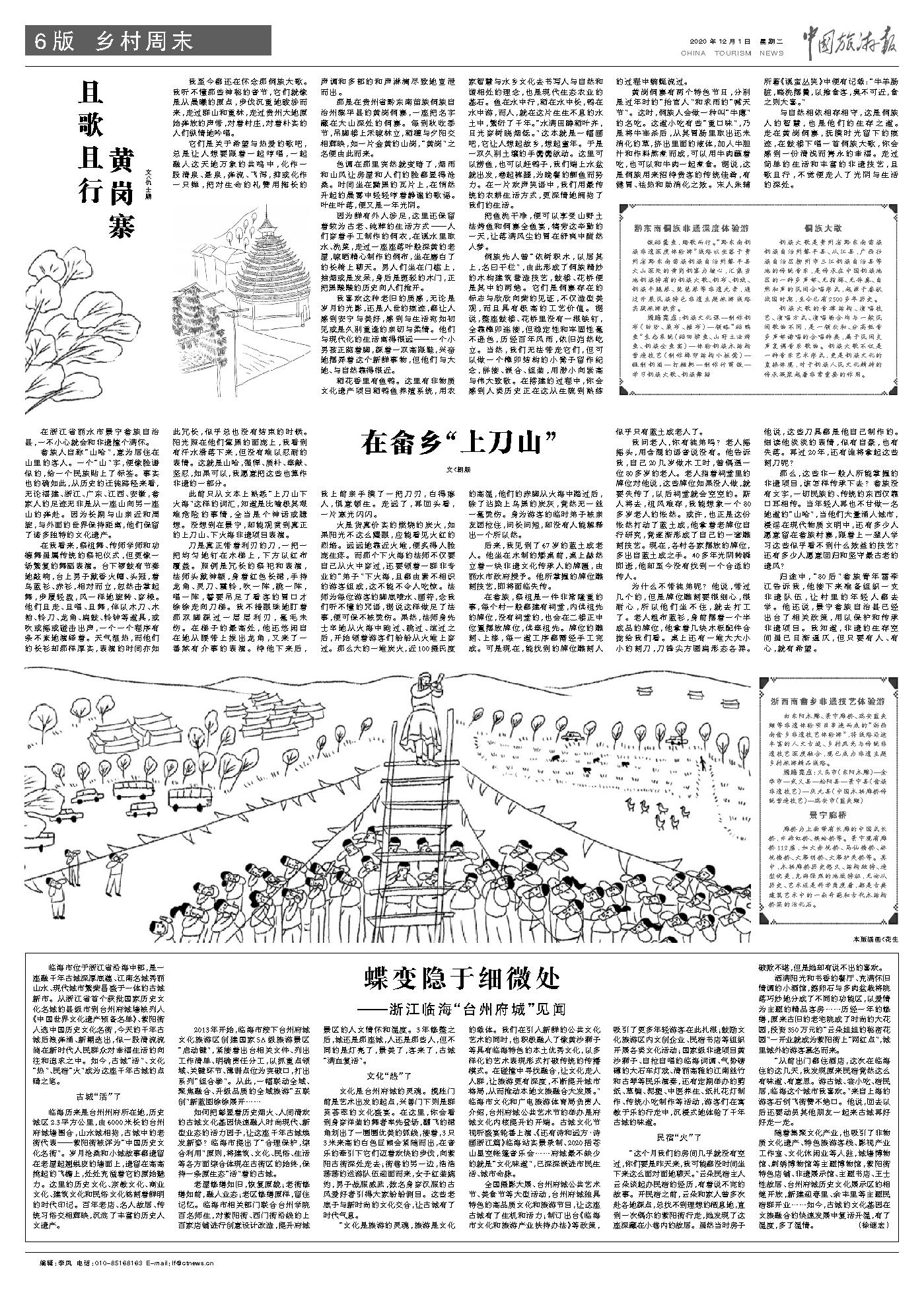

侗族先人曾“依树积木,以居其上,名曰干栏”,由此形成了侗族精妙的木构建筑营造技艺,鼓楼、花桥便是其中的两绝。它们是侗寨存在的标志与欣欣向荣的见证,不仅造型美观,而且具有极高的工艺价值。据说,整座鼓楼、花桥里没有一根铁钉,全靠榫卯连接,但稳定性和牢固性毫不逊色,历经百年风雨,依旧岿然屹立。当然,我们无法带走它们,但可以做一个榫卯结构的小凳子留作纪念,拼接、嵌合、组装,用渺小向崇高与伟大致敬。在搭建的过程中,你会感到人类历史正在这从生疏到熟练的过程中蜿蜒流过。

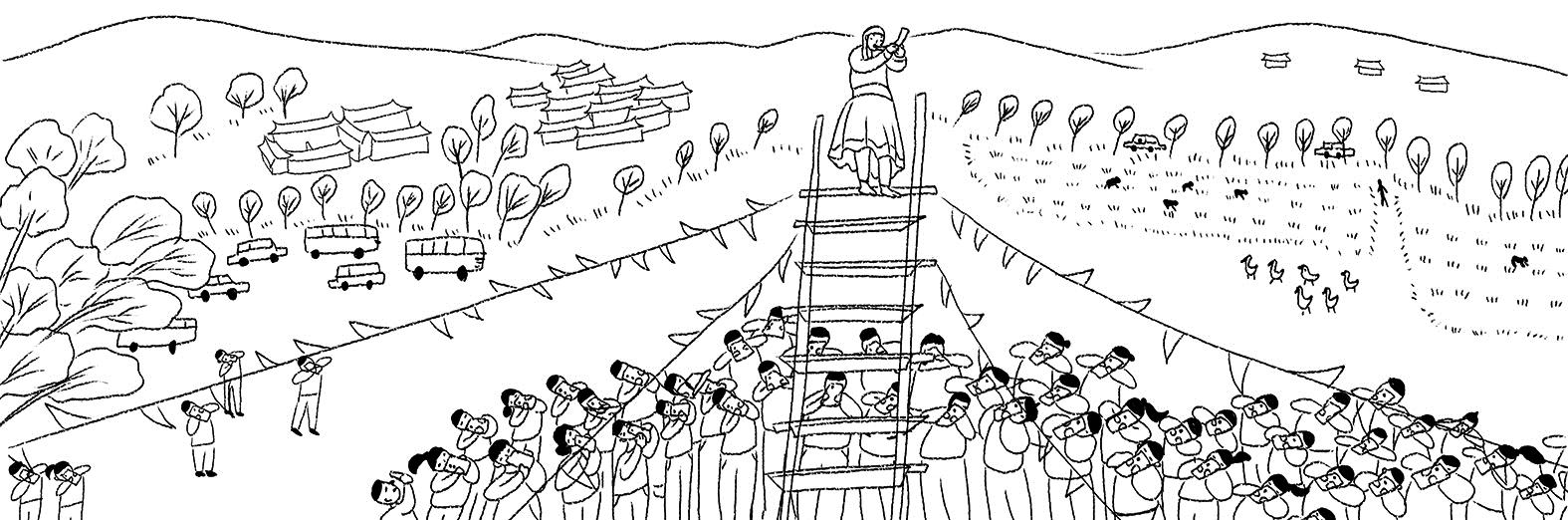

黄岗侗寨有两个特色节日,分别是过年时的“抬官人”和求雨的“喊天节”。这时,侗族人会做一种叫“牛瘪”的名吃。这道小吃有些“重口味”,乃是将牛宰杀后,从其胃肠里取出还未消化的草,挤出里面的液体,加入牛胆汁和作料熬煮而成,可以用牛肉蘸着吃,也可以和牛肉一起煮食。据说,这是侗族用来招待贵客的传统佳肴,有健胃、祛热和助消化之效。宋人朱辅所著《溪蛮丛笑》中便有记载:“牛羊肠脏,略洗摆羹,以飨食客,臭不可近,食之则大喜。”

与自然相依相存相守,这是侗族人的智慧,也是他们的生存之道。走在黄岗侗寨,抚摸时光留下的痕迹,在鼓楼下唱一首侗族大歌,你会感到一份清浅而隽永的幸福。走过简单的生活和丰富的非遗技艺,且歌且行,不觉便走入了光阴与生活的深处。