□ 本报见习记者 范朝慧

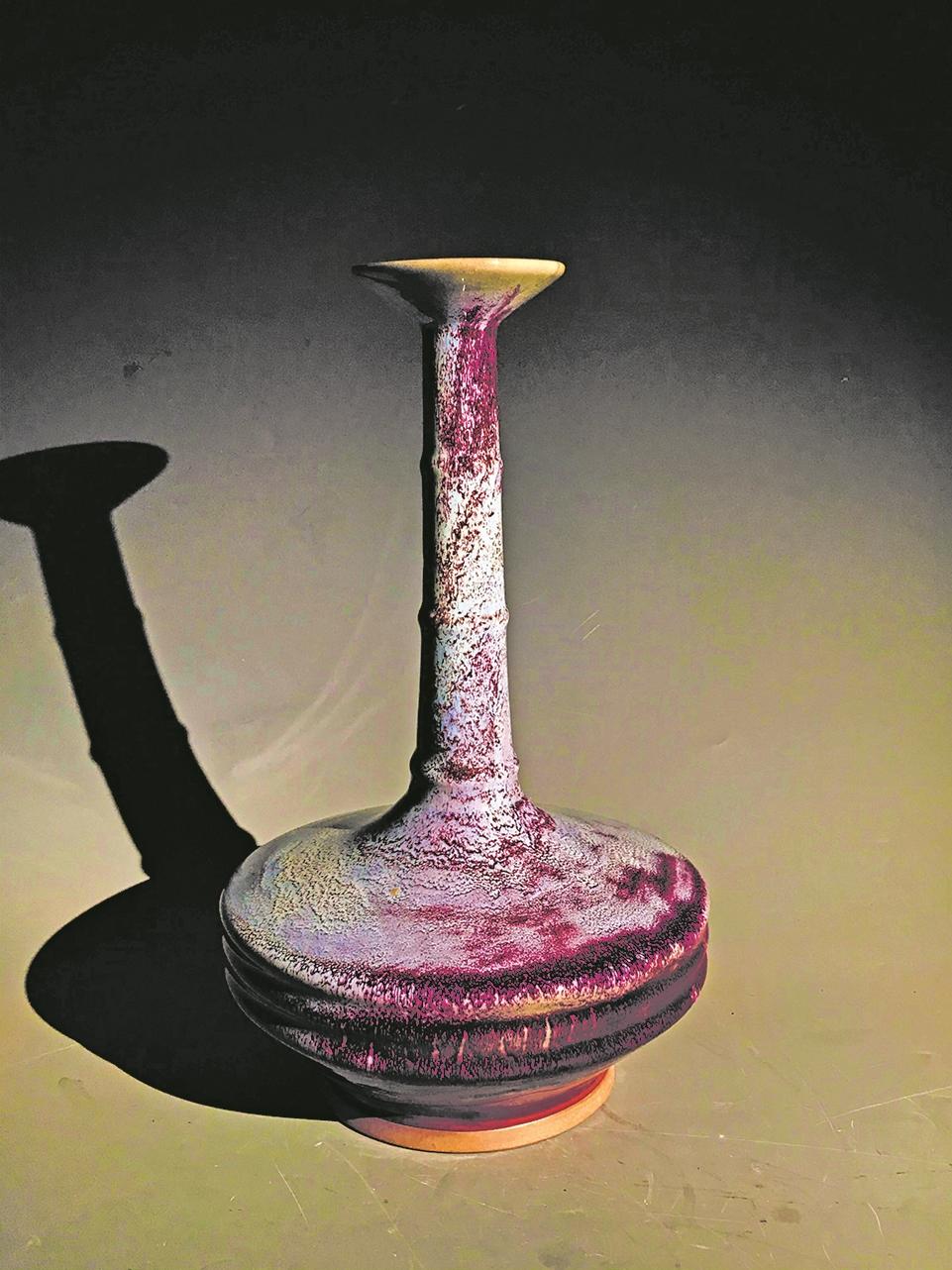

“晕如雨后霁霞红,出火还加微炙工。世上朱砂非所拟,西方宝石致难同。”一首《赏钧红》,道出了钧瓷浑然天成的美。作为宋代“钧、汝、官、哥、定”五大名瓷之一,钧瓷吸引着一代又一代人为之着迷,90后张洋洋正是其中之一。

2010年,张洋洋入行学习钧瓷烧制技艺。12年如一日,如今,他已是国家级非物质文化遗产代表性项目钧瓷烧制技艺禹州市县级非遗代表性传承人、国家级技工工艺师、助理工艺美术师,在传承创新中弘扬钧瓷文化,推动非遗更好地融入现代生活。

“开窑”就像开盲盒

“小时候,经常听老辈人讲钧瓷的故事。从那时起,钧瓷就深深地印在了我的脑海里。”张洋洋出生于钧瓷之乡——河南省禹州市神垕古镇。2010年,一次偶然的机会,他在国家级非物质文化遗产代表性项目钧瓷烧制技艺国家级非遗代表性传承人苗长强的家中看到了钧瓷作品《仿宋钧窑鼓钉洗》。钧瓷釉具五色、艳丽绝伦,美得让人移不开眼。从此,张洋洋便拜师苗长强,开始学习钧瓷制作技艺。

选料、加工、拉坯、脱坯、注浆……钧瓷的制作工序十分繁杂,仅拉坯这一道工序,张洋洋一磨就是3年。

“研磨矿石时,手掌经常磨得一个血泡又一个血泡的”“守在窑炉旁,一守就是十几个小时”“拉坯成型很难,容易坍塌,脖子长的容易歪”“有一次好不容易做成了,谁知道烧出来全部‘吃烟’了,钧瓷都成黑的了”……上百次失败的经历,让张洋洋意识到,做出一件好的钧瓷作品需要长时间的积累和经验。

“十窑九不成,每一次‘开窑’就像开盲盒。”张洋洋介绍,钧瓷之美,贵在窑变,而窑变的成色受多种复杂因素影响,故此这一技艺并无统一模板,只能依靠自身经验去判断。“转火点不精准,太早会黑窑、错过会白窑,釉料不均匀,窑内压力的变化等一系列因素都决定着是否能烧成理想色。只有逐一攻克每道难关,才能成功。”他说。

“退堂鼓也打过,好多次想放弃,后来咬咬牙还是坚持下来了。”他说。经过不懈的努力,从采矿、风化、研磨、调配釉料泥料、沉淀到做泥、拉坯、素烧,再到素胎出窑、上釉水、开始釉烧、出窑,最后挑选,每一道工序,张洋洋都烂熟于心。

在传承创新上下功夫

功夫不负有心人,在师父苗长强的指点下,张洋洋的技艺日渐精进。2015年,他终于做出了一件真正满意的作品——观音瓶。作品一经问世,便因造型端庄素雅,窑变釉色浑然天成、流光溢彩广受好评。

釉色“钧瓷天青乳光釉”被诸多专家高度评价,作品《龙头樽》获第二届中国历史名瓷烧制技艺大赛银奖、2016河南省陶瓷烧制技艺职业技能竞赛银奖,作品《玄纹尊》获第二届许昌市工艺美术大师暨作品评选优秀奖……在不断探索中,张洋洋逐渐形成了自己的风格。

“采用传统技艺、原矿制作出来的钧瓷,无论形体还是造型都散发着一种原始的古韵神风,同时,新颖造型又满足了现代审美需求。”张洋洋说。钧瓷技艺历经几次迭代,他在继承传统烧制方法的同时也对造型不断创新。

从张洋洋的身上,可以看到年轻一代非遗人的精神。近年来,随着陶瓷行业机械化技术的推广以及天然气炉、电炉的应用,传统的钧瓷烧制技艺日渐式微,保护传统技艺刻不容缓。包括张洋洋在内的新一代扛过大旗,让青春在坚守与创新中熠熠生辉。

“创作不能闭门造车,只有走出去、眼界开阔了,才有新的可能。”张洋洋认为,钧瓷行业想要长远发展,必须不断创作出符合现代人精神需求的钧瓷,只有这样,整个行业才能更好地传承和发展下去。

为了拓宽思路、开阔眼界,张洋洋多次参加专业培训,通过学习交流,不断探索创新。

“作品从无到有,从不好到好,成就感和内心的满足是无法用语言形容的,感觉自己的坚持没有白费。”张洋洋说。

“非遗+”创造无限可能

“年轻人学什么不好,偏学这个?”张洋洋说,刚开始干这行的时候,身边总有质疑的声音,不少人劝他放弃,认为“不是个正经工作”,是“又脏又累的体力活”。但他始终不改初心,“就是喜欢,没别的原因”。

张洋洋坦言,现在,钧瓷传承人中的新鲜血液越来越少,应该想方设法吸引年轻人,培养更多年轻的非遗传承人,走出一条新的传播钧瓷文化的路子。此外,还应积极促进钧瓷通过旅游这种方式融入大众生活,让更多人了解钧瓷、爱上钧瓷,让非遗成为大众生活中不可缺少的一部分,绽放更加迷人的光彩。

“在一次旅游中,我发现自己住的民宿装修很有特色。里面用的茶具、桌椅等生活用品很多是非遗产品,古色古香,体验感非常好,特别想带一件回去。”张洋洋说,这次独特的经历让他意识到,非遗产品可以通过旅游走进千家万户。

在张洋洋的眼中,“非遗+旅游”有无限可能。“游客每到一个地方,总想带些特色产品回去,非遗产品就是一个很好的选择。把非遗产品放在景区,游客们可以在旅游的过程中了解当地的文化特色,也提升了景区的文化内涵。”

“如今,在文旅融合背景下,非遗逐渐融入旅游业,比如非遗工坊走进景区、非遗商品受到游客热捧、非遗展示成为旅游吸引力、非遗底蕴成为旅游目的地的文化底气等,都是最生动的证明。与演艺、研学、文创等结合,不仅使非遗焕发活力,也使旅游业态更丰富、游客体验更有趣。”张洋洋说,自己的家乡就以钧瓷为依托,打造了神垕钧瓷小镇,形成了丰富的“产、学、研、销”非遗传承生态链,为非遗旅游注入了内生动力,吸引着八方游客慕名而来。

“老百姓对精神生活的需求越来越强烈,对我们而言是一种机遇。现在,通过和其他单位合作开发非遗衍生品,我们走出了‘非遗+旅游’的第一步。”张洋洋说,未来,他将继续在钧瓷创作的道路上开拓进取、砥砺前行,创造更多钧瓷精品,传承钧瓷文化。积极探寻“非遗+”的无限可能,让非遗通过旅游更深地融入大众生活。