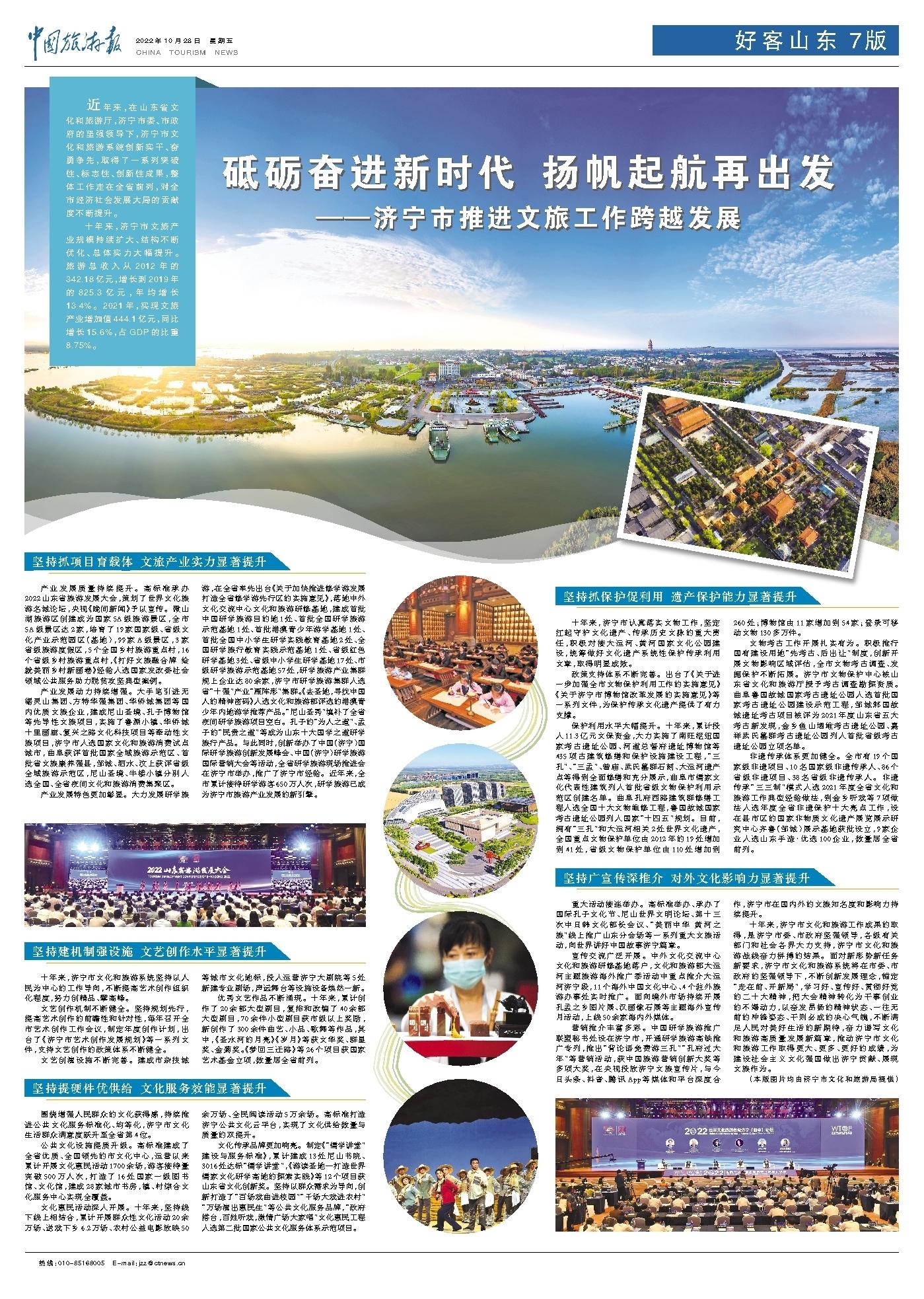

近年来,在山东省文化和旅游厅,济宁市委、市政府的坚强领导下,济宁市文化和旅游系统创新实干、奋勇争先,取得了一系列突破性、标志性、创新性成果,整体工作走在全省前列,对全市经济社会发展大局的贡献度不断提升。

十年来,济宁市文旅产业规模持续扩大、结构不断优化、总体实力大幅提升。旅游总收入从2012年的342.18亿元,增长到2019年的825.3亿元,年均增长13.4%。2021年,实现文旅产业增加值444.1亿元,同比增长15.6%,占GDP的比重8.75%。

坚持抓项目育载体 文旅产业实力显著提升

产业发展质量持续提升。高标准承办2022山东省旅游发展大会,策划了世界文化旅游名城论坛,央视《晚间新闻》予以宣传。微山湖旅游区创建成为国家5A级旅游景区,全市5A级景区达2家,培育了19家国家级、省级文化产业示范园区(基地),99家A级景区,3家省级旅游度假区,5个全国乡村旅游重点村,16个省级乡村旅游重点村,《打好文旅融合牌 绘就美丽乡村新画卷》经验入选国家发改委社会领域公共服务助力脱贫攻坚典型案例。

产业发展动力持续增强。大手笔引进无锡灵山集团、方特华强集团、华侨城集团等国内优质文旅企业,建成尼山圣境、孔子博物馆等先导性文旅项目,实施了鲁源小镇、华侨城十里画廊、复兴之路文化科技项目等牵动性文旅项目,济宁市入选国家文化和旅游消费试点城市,曲阜获评首批国家全域旅游示范区、首批省文旅康养强县,邹城、泗水、汶上获评省级全域旅游示范区,尼山圣境、牛楼小镇分别入选全国、全省夜间文化和旅游消费集聚区。

产业发展特色更加彰显。大力发展研学旅游,在全省率先出台《关于加快推进修学游发展打造全省修学游先行区的实施意见》,落地中外文化交流中心文化和旅游研修基地,建成首批中国研学旅游目的地1处、首批全国研学旅游示范基地1处、首批港澳青少年游学基地1处、首批全国中小学生研学实践教育基地2处、全国研学旅行教育实践示范基地1处、省级红色研学基地3处、省级中小学生研学基地17处、市级研学旅游示范基地57处,研学旅游产业集群规上企业达80余家,济宁市研学旅游集群入选省“十强”产业“雁阵形”集群。《去圣地,寻找中国人的精神密码》入选文化和旅游部评选的港澳青少年内地游学推荐产品。“尼山圣秀”填补了全省夜间研学旅游项目空白。孔子的“为人之道”、孟子的“民贵之道”等成为山东十大国学之道研学旅行产品。与此同时,创新举办了中国(济宁)国际研学旅游创新发展峰会、中国(济宁)研学旅游国际营销大会等活动,全省研学旅游现场推进会在济宁市举办,推广了济宁市经验。近年来,全市累计接待研学游客650万人次,研学旅游已成为济宁市旅游产业发展的新引擎。

坚持建机制强设施 文艺创作水平显著提升

十年来,济宁市文化和旅游系统坚持以人民为中心的工作导向,不断提高艺术创作组织化程度,努力创精品、攀高峰。

文艺创作机制不断健全。坚持规划先行,提高艺术创作的前瞻性和针对性,每年召开全市艺术创作工作会议,制定年度创作计划,出台了《济宁市艺术创作发展规划》等一系列文件,支持文艺创作的政策体系不断健全。

文艺创演设施不断完善。建成市杂技城等城市文化地标,投入运营济宁大剧院等5处新建专业剧场,声远舞台等设施设备焕然一新。

优秀文艺作品不断涌现。十年来,累计创作了20余部大型剧目,复排和改编了40余部大型剧目,70余件小型剧目获市级以上奖励,新创作了300余件曲艺、小品、歌舞等作品,其中,《圣水河的月亮》《岁月》等获文华奖、群星奖、金菊奖。《梦回三迁路》等26个项目获国家艺术基金立项,数量居全省前列。

坚持提硬件优供给 文化服务效能显著提升

围绕增强人民群众的文化获得感,持续推进公共文化服务标准化、均等化,济宁市文化生活群众满意度跃升至全省第4位。

公共文化设施提质升级。高标准建成了全省优质、全国领先的市文化中心,运营以来累计开展文化惠民活动1700余场,游客接待量突破500万人次,打造了16处国家一级图书馆、文化馆,建成28家城市书房,镇、村综合文化服务中心实现全覆盖。

文化惠民活动深入开展。十年来,坚持线下线上相结合,累计开展群众性文化活动20余万场、送戏下乡6.2万场、农村公益电影放映50余万场、全民阅读活动5万余场。高标准打造济宁公共文化云平台,实现了文化供给数量与质量的双提升。

文化传承品牌更加响亮。制定《“儒学讲堂”建设与服务标准》,累计建成13处尼山书院、3016处达标“儒学讲堂”,《游读圣地—打造世界儒家文化研学高地的探索实践》等12个项目获山东省文化创新奖。坚持以群众需求为导向,创新打造了“百场戏曲进校园”“千场大戏进农村”“万场演出惠民生”等公共文化服务品牌,“政府搭台,百姓听戏,激情广场大家唱”文化惠民工程入选第二批国家公共文化服务体系示范项目。

坚持抓保护促利用 遗产保护能力显著提升

十年来,济宁市认真落实文物工作,坚定扛起守护文化遗产、传承历史文脉的重大责任,积极对接大运河、黄河国家文化公园建设,统筹做好文化遗产系统性保护传承利用文章,取得明显成效。

政策支持体系不断完善。出台了《关于进一步加强全市文物保护利用工作的实施意见》《关于济宁市博物馆改革发展的实施意见》等一系列文件,为保护传承文化遗产提供了有力支撑。

保护利用水平大幅提升。十年来,累计投入11.3亿元文保资金,大力实施了南旺枢纽国家考古遗址公园、河道总督府遗址博物馆等435项古建筑修缮和保护设施建设工程,“三孔”、“三孟”、曾庙、武氏墓群石刻、大运河遗产点等得到全面修缮和充分展示,曲阜市儒家文化代表性建筑列入首批省级文物保护利用示范区创建名单。曲阜孔府西路建筑群修缮工程入选全国十大文物维修工程,鲁国故城国家考古遗址公园列入国家“十四五”规划。目前,拥有“三孔”和大运河相关2处世界文化遗产,全国重点文物保护单位由2012年的19处增加到41处,省级文物保护单位由110处增加到260处;博物馆由11家增加到54家;登录可移动文物130多万件。

文物考古工作开展扎实有为。积极推行国有建设用地“先考古、后出让”制度,创新开展文物影响区域评估,全市文物考古调查、发掘保护不断拓展。济宁市文物保护中心被山东省文化和旅游厅授予考古调查勘探资质。曲阜鲁国故城国家考古遗址公园入选首批国家考古遗址公园建设示范工程,邹城邾国故城遗址考古项目被评为2021年度山东省五大考古新发现,金乡鱼山堌堆考古遗址公园、嘉祥武氏墓群考古遗址公园列入首批省级考古遗址公园立项名单。

非遗传承体系更加健全。全市有19个国家级非遗项目、10名国家级非遗传承人、86个省级非遗项目、38名省级非遗传承人。非遗传承“三三制”模式入选2021年度全省文化和旅游工作典型经验做法,到金乡听戏等7项做法入选年度全省非遗保护十大亮点工作,设在县市区的国家非物质文化遗产展览展示研究中心齐鲁(邹城)展示基地获批设立,9家企业入选山东手造·优选100企业,数量居全省前列。

坚持广宣传深推介 对外文化影响力显著提升

重大活动接连举办。高标准举办、承办了国际孔子文化节、尼山世界文明论坛、第十三次中日韩文化部长会议、“美丽中华 黄河之旅”线上推广山东分会场等一系列重大文旅活动,向世界讲好中国故事济宁篇章。

宣传交流广泛开展。中外文化交流中心文化和旅游研修基地落户,文化和旅游部大运河主题旅游海外推广季活动中重点推介大运河济宁段,11个海外中国文化中心、4个驻外旅游办事处实时推广。面向境外市场持续开展孔孟之乡图片展、汉画像石展等主题海外宣传月活动,上线50余家海内外媒体。

营销推介丰富多彩。中国研学旅游推广联盟秘书处设在济宁市,开通研学旅游高铁推广专列,推出“背论语免费游三孔”“孔府过大年”等营销活动,获中国旅游营销创新大奖等多项大奖,在央视投放济宁文旅宣传片,与今日头条、抖音、腾讯App等媒体和平台深度合作,济宁市在国内外的文旅知名度和影响力持续提升。

十年来,济宁市文化和旅游工作成果的取得,是济宁市委、市政府坚强领导,各级有关部门和社会各界大力支持,济宁市文化和旅游战线奋力拼搏的结果。面对新形势新任务新要求,济宁市文化和旅游系统将在市委、市政府的坚强领导下,不断创新发展理念,锚定“走在前、开新局”,学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神,把大会精神转化为干事创业的不竭动力,以奋发昂扬的精神状态、一往无前的冲锋姿态、干则必成的决心气魄,不断满足人民对美好生活的新期待,奋力谱写文化和旅游高质量发展新篇章,推动济宁市文化和旅游工作取得更大、更多、更好的成绩,为建设社会主义文化强国做出济宁贡献、展现文旅作为。

(本版图片均由济宁市文化和旅游局提供)