沧州市委、市政府牢固树立新发展理念,深化改革创新,大做海洋文章,坚持向海洋要动力、要活力,举全市之力推进渤海新区开发建设,打造沿海经济带的龙头和改革开放的新高地。沧州文化和旅游围绕打造“国际滨海观光休闲旅游目的地”目标,按照全域是景区、全域出风景的理念,着力突出全景式打造、全产业发展、全方位服务、全区域管理模式,深入挖掘、整合、提升文化和旅游资源。绿色滨海游、历史文化游、农业观光游、生态湿地游等多种旅游形态为沿海经济带发展注入新的动能。

沧州滨海地区拥有丰厚的文化底蕴及丰富的旅游资源,沧海文化风景区、南大港湿地、黄骅港工业旅游景区、东渡码头等滨海旅游线路已经成熟,滨海恒大文化旅游城、小山火山遗迹地质公园、千童文化园、黄骅渔家风情旅游度假带等重点文化和旅游项目体量大、承载力强,展示了沧州滨海旅游的后劲与前景。

沧州渤海新区通过高标准谋划、常态化督导,加快实施旅游产业化战略,充分发挥沿海临港优势、补齐发展短板,加快转型升级、走好发展新路。突出“沧海”主题,全方位打造沧海独特景观,挖掘沧海独特内涵,努力创建“人人参与、处处宜游、时时可游”的全域旅游格局,取得了丰硕的成果;不断激发滨海旅游产业新活力,沧海文化风景区、滨海恒大文化旅游城等核心旅游项目建设加快推进,南大港湿地景区、中捷世博欢乐园、贝壳湖等景区提档升级;不断完善软硬件配套设施,狠抓景区旅游厕所建设,开通全域旅游公交专线,打造“快旅慢游”的交通体系,组建志愿者队伍为游客提供微笑服务,高品质的服务得到了广大游客的一致好评。目前,渤海新区已建成景点21个,其中国家4A级旅游景区1处、3A级旅游景区4个、2A级旅游景区3个,先后赢得“中国滨海旅游新兴目的地”“中国最佳运动康养休闲旅游景区”“中国最佳品质文化旅游目的地”等荣誉称号,沧海文化景区被评为“河北省不得不去的旅游目的地”。

突出环境保护 践行“两山”理念

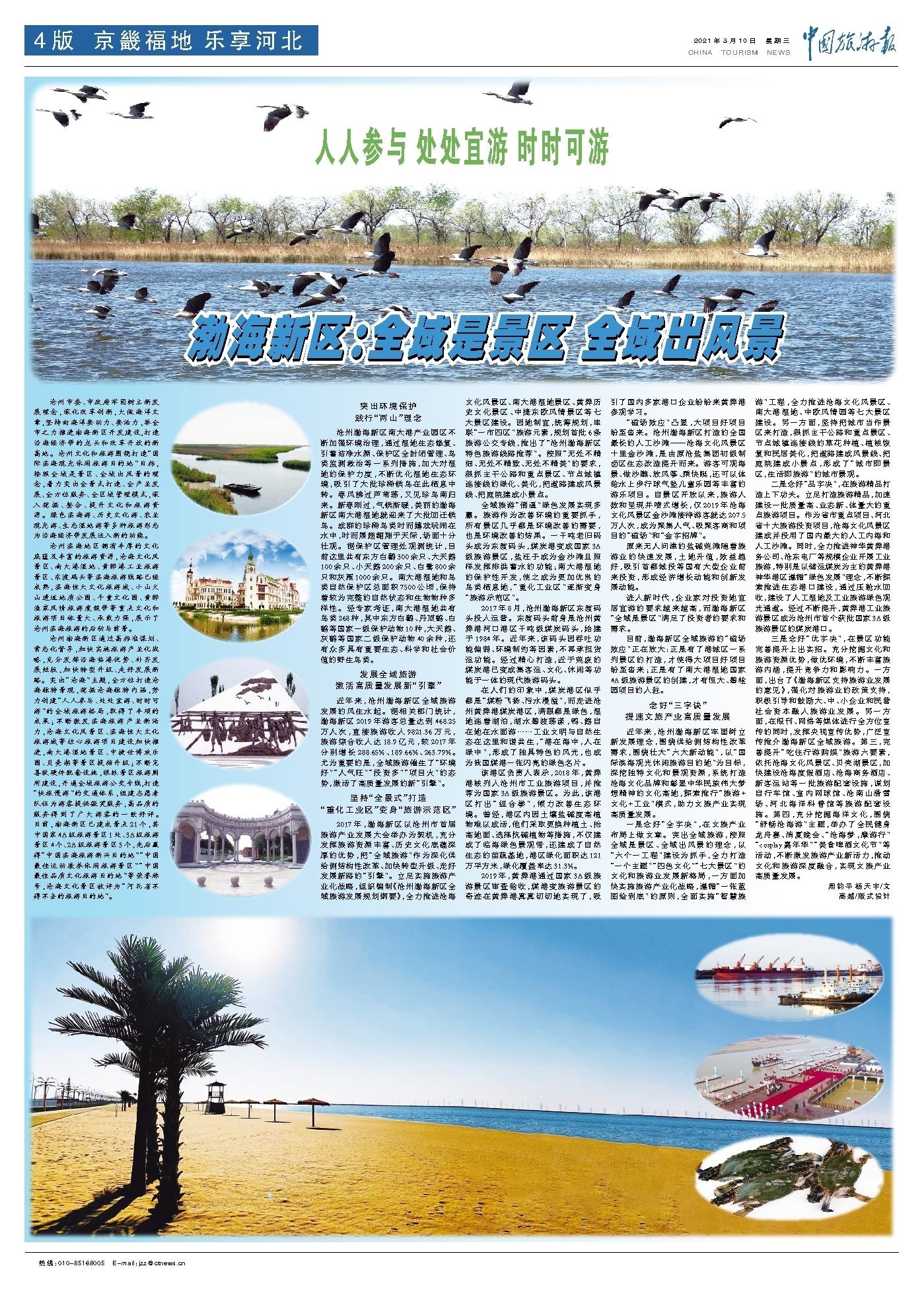

沧州渤海新区南大港产业园区不断加强环境治理,通过湿地生态修复、引蓄洁净水源、保护区全封闭管理、鸟类监测救治等一系列措施,加大对湿地的保护力度,不断优化湿地生态环境,吸引了大批珍稀候鸟在此栖息中转。春风拂过芦苇荡,又见珍鸟南归来。新春刚过,气候渐暖,美丽的渤海新区南大港湿地就迎来了大批回迁候鸟。成群的珍稀鸟类时而嬉戏玩闹在水中,时而展翅翱翔于天际,场面十分壮观。据保护区管理处观测统计,目前这里共有东方白鹳300余只、大天鹅100余只、小天鹅200余只、白鹭800余只和灰雁1000余只。南大港湿地和鸟类自然保护区总面积7500公顷,保持着较为完整的自然状态和生物物种多样性。经专家考证,南大港湿地共有鸟类268种,其中东方白鹳、丹顶鹤、白鹤等国家一级保护动物10种,大天鹅、灰鹤等国家二级保护动物40余种,还有众多具有重要生态、科学和社会价值的野生鸟类。

发展全域旅游

激活高质量发展新“引擎”

近年来,沧州渤海新区全域旅游发展的风生水起。据相关部门统计,渤海新区2019年游客总量达到468.25万人次,直接旅游收入9821.36万元,旅游综合收入达18.9亿元,较2017年分别增长288.65%、189.66%、263.79%。尤为重要的是,全域旅游催生了“环境好”“人气旺”“投资多”“项目火”的态势,激活了高质量发展的新“引擎”。

坚持“全景式”打造

“重化工业区”变身“旅游示范区”

2017年,渤海新区以沧州市首届旅游产业发展大会举办为契机,充分发挥旅游资源丰富、历史文化底蕴深厚的优势,把“全域旅游”作为深化供给侧结构性改革、加快转型升级、走好发展新路的“引擎”。立足实施旅游产业化战略,组织编制《沧州渤海新区全域旅游发展规划纲要》,全力推进沧海文化风景区、南大港湿地景区、黄骅历史文化景区、中捷东欧风情景区等七大景区建设。因地制宜,统筹规划,串联“一市四区”旅游元素,规划首批6条旅游公交专线,推出了“沧州渤海新区特色旅游线路推荐”。按照“无处不精细、无处不精致、无处不精美”的要求,狠抓主干公路和重点景区、节点城镇连接线的绿化、美化,把道路建成风景线、把庭院建成小景点。

全域旅游“倒逼”绿色发展实现多赢。旅游作为改善环境的重要抓手,所有景区几乎都是环境改善的需要,也是环境改善的结果。一千吨老旧码头成为东渡码头,煤炭港变成国家3A级旅游景区,盐汪子成为金沙滩且照样发挥排洪蓄水的功能;南大港湿地的保护性开发,使之成为更加优良的鸟类栖息地,“重化工业区”逐渐变身“旅游示范区”。

2017年8月,沧州渤海新区东渡码头投入运营。东渡码头前身是沧州黄骅港河口港区千吨级煤炭码头,始建于1984年。近年来,该码头因吞吐功能偏弱、环境制约等因素,不再承担货运功能。经过精心打造,近于荒废的煤炭港已变成集客运、文化、休闲等功能于一体的现代旅游码头。

在人们的印象中,煤炭港区似乎都是“煤粉飞扬、污水漫溢”,而走进沧州黄骅港煤炭港区,满眼都是绿色,湿地连着湖泊,湖水碧波荡漾,鸭、鹅自在地在水面游……工业文明与自然生态在这里和谐共生,“港在海中,人在绿中”,形成了独具特色的风光,也成为我国煤港一张闪亮的绿色名片。

该港区负责人表示,2018年,黄骅港被列入沧州市工业旅游项目,并推荐为国家3A级旅游景区。为此,该港区打出“组合拳”,倾力改善生态环境。曾经,港区内因土壤盐碱度高植物难以成活,他们采取更换种植土、抬高地面、选择抗碱植物等措施,不仅建成了临海绿色景观带,还建成了自然生态的苗蔬基地,港区绿化面积达121万平方米,绿化覆盖率达31.3%。

2019年,黄骅港通过国家3A级旅游景区审查验收,煤港变旅游景区的奇迹在黄骅港真真切切地实现了,吸引了国内多家港口企业纷纷来黄骅港参观学习。

“磁场效应”凸显,大项目好项目纷至沓来。沧州渤海新区打造的全国最长的人工沙滩——沧海文化风景区十里金沙滩,是由原沧盐集团初级制卤区生态改造提升而来。游客可观海景、做沙雕、放风筝、乘快艇,还可以体验水上步行球气垫儿童乐园等丰富的游乐项目。自景区开放以来,旅游人数和呈现井喷式增长,仅2019年沧海文化风景区金沙滩接待游客就达207.5万人次,成为聚集人气、吸聚客商和项目的“磁场”和“金字招牌”。

原来无人问津的盐碱荒滩随着旅游业的快速发展,土地升值,效益趋好,吸引首都城投等国有大型企业前来投资,形成经济增长动能和创新发展动能。

进入新时代,企业家对投资地宜居宜游的要求越来越高,而渤海新区“全域是景区”满足了投资者的要求和需求。

目前,渤海新区全域旅游的“磁场效应”正在放大:正是有了港城区一系列景区的打造,才使得大项目好项目纷至沓来;正是有了南大港湿地国家4A级旅游景区的创建,才有恒大、碧桂园项目的入驻。

念好“三字诀”

提速文旅产业高质量发展

近年来,沧州渤海新区牢固树立新发展理念,围绕供给侧结构性改革需求,围绕壮大“六大新动能”,以“国际滨海观光休闲旅游目的地”为目标,深挖独特文化和景观资源,系统打造沧海文化品牌和彰显中华民族伟大梦想精神的文化高地,探索推行“旅游+文化+工业”模式,助力文旅产业实现高质量发展。

一是念好“全字决”,在文旅产业布局上做文章。突出全域旅游,按照全域是景区、全域出风景的理念,以“六个一工程”建设为抓手,全力打造“一个主题”“四色文化”“七大景区”的文化和旅游业发展新格局,一方面加快实施旅游产业化战略,遵循“一张蓝图绘到底”的原则,全面实施“智慧旅游”工程,全力推进沧海文化风景区、南大港湿地、中欧风情园等七大景区建设。另一方面,坚持把城市当作景区来打造,狠抓主干公路和重点景区、节点城镇连接线的草花种植、植被恢复和民居美化,把道路建成风景线、把庭院建成小景点,形成了“城市即景区,生活即旅游”的城市景观。

二是念好“品字决”,在旅游精品打造上下功夫。立足打造旅游精品,加速建设一批质量高、业态新、体量大的重点旅游项目。作为省市重点项目、河北省十大旅游投资项目,沧海文化风景区建成并投用了国内最大的人工内海和人工沙滩。同时,全力推进神华黄骅港务公司、沧东电厂等规模企业开展工业旅游,特别是以储运煤炭为主的黄骅港神华港区遵循“绿色发展”理念,不断探索推进生态港口建设,通过压舱水回收,建设了人工湿地及工业旅游绿色观光通道。经过不断提升,黄骅港工业旅游景区成为沧州市首个获批国家3A级旅游景区的煤炭港口。

三是念好“优字决”,在景区功能完善提升上出实招。充分挖掘文化和旅游资源优势,做优环境,不断丰富旅游内涵,提升竞争力和影响力。一方面,出台了《渤海新区支持旅游业发展的意见》,强化对旅游业的政策支持,积极引导和鼓励大、中、小企业和民营社会资本融入旅游业发展。另一方面,在报刊、网络等媒体进行全方位宣传的同时,发挥央视宣传优势,广泛宣传推介渤海新区全域旅游。第三,完善提升“吃住行游购娱”旅游六要素,依托沧海文化风景区、贝壳湖景区,加快建设沧海度假酒店、沧海商务酒店、新客运站等一批旅游配套设施,谋划自行车馆、室内网球馆、沧南山滑雪场、河北海洋科普馆等旅游配套设施。第四,充分挖掘海洋文化,围绕“舒畅沧海游”主题,举办了全民健身龙舟赛、消夏晚会、“沧海梦,摩游行”“cosplay嘉年华”“美食啤酒文化节”等活动,不断激发旅游产业新活力,推动文化和旅游深度融合,实现文旅产业高质量发展。

周钧平 杨天宇/文

高越/版式设计