□ 张思

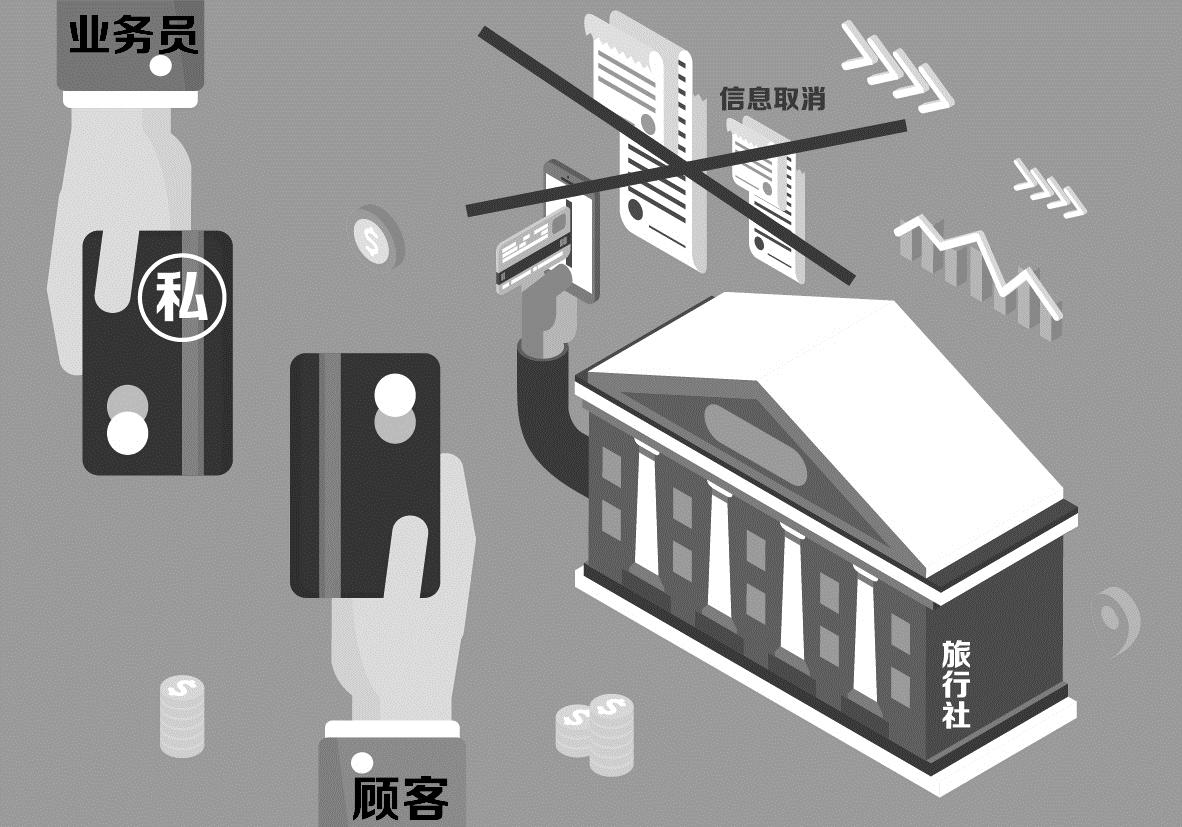

近日,北京某媒体报道,海淀法院以诈骗罪判处北京某知名旅行社销售人员甄某有期徒刑9个月,罚金8000元;以职务侵占罪判处甄某有期徒刑7个月。数罪并罚,法院最终判决甄某有期徒刑1年2个月,罚金8000元。

甄某到底因何获刑?案情如下:甄某利用其作为北京某国际旅行社有限责任公司员工身份,谎称可为被害人赵先生优惠办理出国旅行业务,要求赵先生向其私人账户转账5.4万余元。甄某收到上述款项后随即用于个人使用。同时,甄某还利用接待客户销售旅游产品及收款报团的职务便利,收取客户款项,向客户出具电子合同或收款单,合计收取23万余元,全部用于个人消费。

据甄某供述,平时工作中会接触到很多客户,有的客户会用现金缴费,于是产生了先把客人交的现金花了,不上缴给公司,等自己有钱之后再还上的想法。甄某是这样操作的:在收到客户交付的定金之后,他会通过公司系统给客户报一个旅行团,然后就可以在公司的系统里面打印收款凭证交给客户。但是打完收款凭证之后,他并不向公司入账,这样4小时之后系统内的客户订单信息就会自动清除,公司也不知道甄某收了钱。据悉,甄某将诈骗和侵占的钱款全部用于充值游戏、打赏直播间主播、还欠款等个人消费。

本案暴露出旅游行业内长久以来存在的“私人账号收款”弊端。实践中,无论是旅行社与客人之间,还是旅行社同业之间,使用私人账户收支团款的情况并不少见。本案中,虽然甄某承担了法律责任,但是其所在的旅行社商业信誉也受到了不良影响。

分析发生上述案例的原因,首先需要了解两个罪名的区别。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。按照《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

上述两个罪名,诈骗罪是以非法占有为目的,使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)来获得不特定人的财物。而职务侵权则是利用自己的职务上或者工作上的便利,将自己服务的单位的财物占为己有。诈骗罪的犯罪主体是一般主体,凡是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成。而职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体,是企业、公司或其他单位的工作人员。诈骗罪的犯罪对象仅限于国家、集体或个人的财物。而职务侵占罪的犯罪对象只能是本单位的财务。

由此可见,甄某以非法占有为目的,虚构可以为客人优惠办理出国旅行业务的事实,骗取客人团款的行为构成了诈骗罪,而将代旅行社收取的客人的团款占为己有的行为则构成了职务侵占罪。最终法院数罪并罚将甄某绳之以法。

这里又引申出另一个问题,如果甄某不是该旅行社的员工,而是该旅行社的股东、管理层、法定代表人,是不是就可以用其私人账户收款呢?实践中,在一些旅行社不仅存在员工收款的情况,还存在旅行社的法定代表人、主要股东“私卡公用”的现象。

什么是“私卡公用”?就是将以法定代表人、主要股东个人名义开立的银行卡,提供给旅行社使用。虽然这张银行卡登记在法定代表人、主要股东名下,但是该银行卡的U盾、密码等由旅行社或旅行社的财务人员管理,银行卡的收支操作等都由旅行社或旅行社的财务人员使用。这种方式看似可以规避员工侵占的风险,但是却存在旅行社的法定代表人或者股东个人资产与企业资产混同的风险,将企业经营行为与法定代表人、股东个人或家庭连接在一起,让有限责任公司的有限责任变成了无限责任。

按照我国现行法律规定,有限责任公司的股东以出资额为限承担有限责任,也就是说作为股东,无论企业对外有多少债务,他都以其在公司章程中约定的出资额为限承担有限责任。但是,一旦股东的个人财产与公司财产出现混同,就容易出现无法区别股东个人财产和旅行社企业财产的问题,按照公司法的规定,股东要为企业的债务承担连带责任。也就是说,旅行社为了降低成本、少交税款,或者为了经营方便、使用现金便利,常常会用一个个人银行卡收支旅行社的款项。如果提供银行卡的这个人是企业的股东、法定代表人、实际控制人,就容易出现财产混同的问题,进而可能会对企业债务承担连带责任。

去年春节暴发的新冠肺炎疫情至今尚未解除,当下,旅行社更应加强内部管理,提高内功,完善内部管理体系,同时遵纪守法、合法合规地开展经营活动。针对以上案例,笔者建议旅行社管理者关注以下问题:

第一、无论是旅行社同行之间、旅行社与旅游者之间,还是旅行社与合作伙伴之间,均应签署书面合同并通过旅行社开设的公账收支款项。

上述案件就是因为该旅行社存在员工个人账户收款的现象,才让甄某有可乘之机。如果旅行社在企业内部规章制度中、员工手册或劳动合同中,明确规定不允许员工个人收款,同时,对外开展经营活动时,通过旅游合同、出团通知、产品介绍、企业网站、企业自媒体等各种途径告知客人或同业,本社不接受不允许私人账户收款,那么就可能避免出现员工截留团款的情况。

第二、重视企业财务管理,避免出现“私卡公用”现象,将个人财产与公司财产有效隔离。

法律明确规定,设立有限公司,只要不存在虚假出资、抽逃出资等违法行为,股东承担的都是有限责任。制定该条款,也是为了保护出资人的利益。然而实践中,却出现违反财务管理制度导致财产混同现象,最终有可能让个人、家庭为企业债务买单,那就得不偿失了。