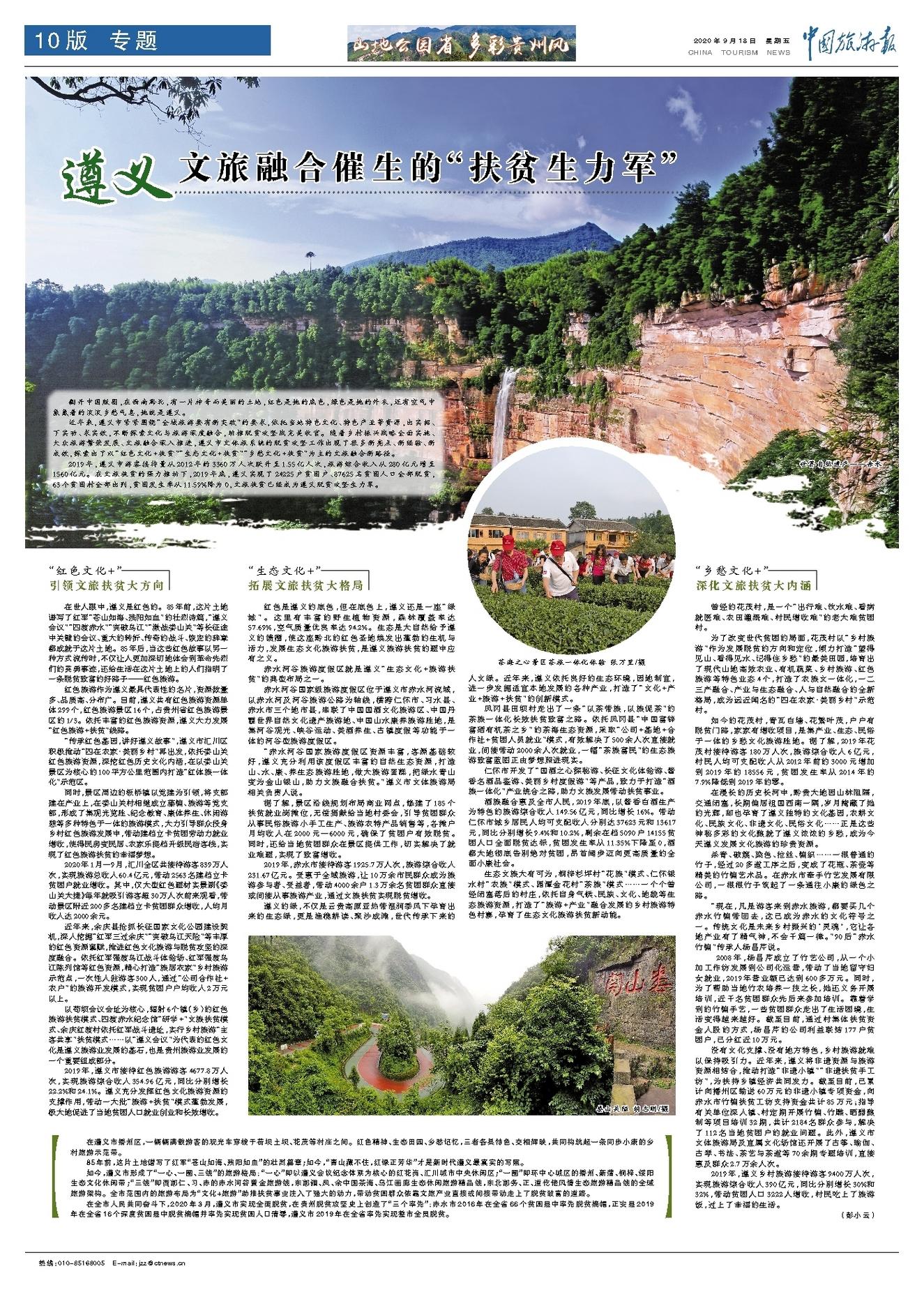

翻开中国版图,在西南黔北,有一片神奇而美丽的土地,红色是她的底色,绿色是她的外衣,还有空气中氤氲着的淡淡乡愁气息,她就是遵义。

近年来,遵义市紧紧围绕“全域旅游要有新突破”的要求,依托当地特色文化、特色产业等资源,出实招、下实功、求实效,不断探索文化与旅游深度融合,助推脱贫攻坚战完美收官。随着乡村振兴战略全面实施、大众旅游繁荣发展、文旅融合深入推进,遵义市文体旅系统的脱贫攻坚工作出现了很多新亮点、新经验、新成效,探索出了以“红色文化+扶贫”“生态文化+扶贫”“乡愁文化+扶贫”为主的文旅融合新路径。

2019年,遵义市游客接待量从2012年的3360万人次跃升至1.55亿人次,旅游综合收入从280亿元增至1560亿元。在文旅扶贫的强力推动下,2019年底,遵义实现了24225户贫困户、87625名贫困人口全部脱贫,63个贫困村全部出列,贫困发生率从11.59%降为0,文旅扶贫已经成为遵义脱贫攻坚生力军。

“红色文化+” 引领文旅扶贫大方向

在世人眼中,遵义是红色的。85年前,这片土地谱写了红军“苍山如海、残阳如血”的壮烈诗篇,“遵义会议”“四渡赤水”“突破乌江”“激战娄山关”等长征途中关键的会议、重大的转折、传奇的战斗、恢宏的辞章都成就于这片土地。85年后,当这些红色故事以另一种方式流传时,不仅让人更加深切地体会到革命先烈们的英勇事迹,还给生活在这片土地上的人们指明了一条脱贫致富的好路子——红色旅游。

红色旅游作为遵义最具代表性的名片,资源数量多、品质高、分布广。目前,遵义共有红色旅游资源单体299个,红色旅游景区16个,占贵州省红色旅游景区的1/3。依托丰富的红色旅游资源,遵义大力发展“红色旅游+扶贫”线路。

“传承红色基因,讲好遵义故事”,遵义市汇川区积极推动“四在农家·美丽乡村”再出发,依托娄山关红色旅游资源,深挖红色历史文化内涵,在以娄山关景区为核心的100平方公里范围内打造“红体旅一体化”示范区。

同时,景区周边的板桥镇以党建为引领,将支部建在产业上,在娄山关村相继成立藤编、旅游等党支部,形成了集观光览胜、纪念教育、康体养生、休闲游憩等多种特色于一体的旅游模式,大力引导群众投身乡村红色旅游发展中,带动建档立卡贫困劳动力就业增收,使得民房变民居、农家乐提档升级民宿客栈,实现了红色旅游扶贫的幸福梦想。

2020年1月—9月,汇川全区共接待游客839万人次,实现旅游总收入60.4亿元,带动2563名建档立卡贫困户就业增收。其中,仅大型红色题材实景剧《娄山关大捷》每年就吸引游客超30万人次前来观看,带动景区附近200多名建档立卡贫困群众增收,人均月收入达2000余元。

近年来,余庆县抢抓长征国家文化公园建设契机,深入挖掘“红军三过余庆”“突破乌江天险”等丰厚的红色资源禀赋,推进红色文化旅游与脱贫攻坚的深度融合。依托红军强渡乌江战斗体验场、红军强渡乌江陈列馆等红色资源,精心打造“旅居衣家”乡村旅游示范点,一次性入驻游客300人,通过“公司合作社+农户”的旅游开发模式,实现贫困户户均收入2万元以上。

以苟坝会议会址为核心,辐射6个镇(乡)的红色旅游扶贫模式、四渡赤水纪念馆“研学+”文旅扶贫模式、余庆红渡村依托红军战斗遗址,实行乡村旅游“主客共享”扶贫模式……以“遵义会议”为代表的红色文化是遵义旅游业发展的基石,也是贵州旅游业发展的一个重要组成部分。

2019年,遵义市接待红色旅游游客4677.8万人次,实现旅游综合收入354.96亿元,同比分别增长22.2%和24.1%。遵义充分发挥红色文化旅游资源的支撑作用,带动一大批“旅游+扶贫”模式蓬勃发展,极大地促进了当地贫困人口就业创业和长效增收。

“生态文化+” 拓展文旅扶贫大格局

红色是遵义的底色,但在底色上,遵义还是一座“绿城”。这里有丰富的野生植物资源,森林覆盖率达57.69%,空气质量优良率达94.2%。生态是大自然给予遵义的馈赠,使这座黔北的红色圣地焕发出蓬勃的生机与活力,发展生态文化旅游扶贫,是遵义旅游扶贫的题中应有之义。

赤水河谷旅游度假区就是遵义“生态文化+旅游扶贫”的典型布局之一。

赤水河谷国家级旅游度假区位于遵义市赤水河流域,以赤水河及河谷旅游公路为轴线,横跨仁怀市、习水县、赤水市三个地市县,串联了中国国酒文化旅游区、中国丹霞世界自然文化遗产旅游地、中国山水康养旅游胜地,是集河谷观光、峡谷运动、美酒养生、古镇度假等功能于一体的河谷型旅游度假区。

“赤水河谷国家旅游度假区资源丰富,客源基础较好,遵义充分利用该度假区丰富的自然生态资源,打造山、水、康、养生态旅游胜地,做大旅游蛋糕,把绿水青山变为金山银山,助力文旅融合扶贫。”遵义市文体旅游局相关负责人说。

据了解,景区沿线规划布局商业网点,修建了185个扶贫就业岗摊位,无偿捐献给当地村委会,引导贫困群众从事民俗旅游小手工生产、旅游农特产品销售等,各摊户月均收入在2000元—6000元,确保了贫困户有效脱贫。同时,还给当地贫困群众在景区提供工作,切实解决了就业难题,实现了致富增收。

2019年,赤水市接待游客1925.7万人次,旅游综合收入231.67亿元。受惠于全域旅游,让10万余市民群众成为旅游参与者、受益者,带动4000余户1.3万余名贫困群众直接或间接从事旅游产业,通过文旅扶贫实现脱贫增收。

遵义的绿,不仅是云贵高原亚热带湿润季风下孕育出来的生态绿,更是渔樵耕读、聚沙成滩,世代传承下来的人文绿。近年来,遵义依托良好的生态环境,因地制宜,进一步发掘适宜本地发展的各种产业,打造了“文化+产业+旅游+扶贫”的创新模式。

凤冈县田坝村走出了一条“以茶带旅,以旅促茶”的茶旅一体化长效扶贫致富之路。依托凤冈县“中国富锌富硒有机茶之乡”的茶海生态资源,采取“公司+基地+合作社+贫困人员就业”模式,有效解决了500余人次直接就业,间接带动2000余人次就业,一幅“茶旅富民”的生态旅游致富蓝图正由梦想照进现实。

仁怀市开发了“国酒之心探秘游、长征文化体验游、酱香名酒品鉴游、美丽乡村度假游”等产品,致力于打造“酒旅一体化”产业统合之路,助力文旅发展带动扶贫事业。

酒旅融合惠及全市人民,2019年底,以酱香白酒生产为特色的旅游综合收入149.56亿元,同比增长16%。带动仁怀市城乡居民人均可支配收入分别达37623元和13617元,同比分别增长9.4%和10.2%,剩余在档5090户14155贫困人口全面脱贫达标,贫困发生率从11.35%下降至0,酒都大地彻底告别绝对贫困,昂首阔步迈向更高质量的全面小康社会。

生态文旅大有可为,桐梓杉坪村“花旅”模式、仁怀银水村“农旅”模式、湄潭金花村“茶旅”模式……一个个曾经闭塞落后的村庄,依托自身气候、民族、文化、地貌等生态旅游资源,打造了“旅游+产业”融合发展的乡村旅游特色村寨,孕育了生态文化旅游扶贫新动能。

“乡愁文化+” 深化文旅扶贫大内涵

曾经的花茂村,是一个“出行难、饮水难、看病就医难、农田灌溉难、村民增收难”的老大难贫困村。

为了改变世代贫困的局面,花茂村以“乡村旅游”作为发展脱贫的方向和定位,倾力打造“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的最美田园,培育出了现代山地高效农业、有机蔬菜、乡村旅游、红色旅游等特色业态4个,打造了农旅文一体化,一二三产融合、产业与生态融合、人与自然融合的全新格局,成为远近闻名的“四在农家·美丽乡村”示范村。

如今的花茂村,青瓦白墙、花繁叶茂,户户有脱贫门路,家家有增收项目,是集产业、生态、民俗于一体的乡愁文化旅游胜地。据了解,2019年花茂村接待游客180万人次,旅游综合收入6亿元,村民人均可支配收入从2012年前的3000元增加到2019年的18556元,贫困发生率从2014年的7.9%降低到2019年的零。

在漫长的历史长河中,黔贵大地因山林阻隔,交通闭塞,长期偏居祖国西南一隅,岁月掩藏了她的光辉,却也孕育了遵义独特的文化基因,农耕文化、民族文化、非遗文化、民俗文化……正是这些神秘多彩的文化酿就了遵义浓浓的乡愁,成为今天遵义发展文化旅游的珍贵资源。

杀青、破篾、染色、拉丝、编织……一根普通的竹子,经过20多道工序之后,变成了花瓶、茶壶等精美的竹编艺术品。在赤水市牵手竹艺发展有限公司,一根根竹子筑起了一条通往小康的绿色之路。

“现在,凡是游客来到赤水旅游,都要买几个赤水竹编带回去,这已成为赤水的文化符号之一。传统文化是未来乡村振兴的‘灵魂’,它让各地产业有了精气神,不会千篇一律。”90后“赤水竹编”传承人杨昌芹说。

2008年,杨昌芹成立了竹艺公司,从一个小加工作坊发展到公司化运营,带动了当地留守妇女就业,2019年营业额已达到600多万元。同时,为了帮助当地竹农培养一技之长,她还义务开展培训,近千名贫困群众先后来参加培训。靠着学到的竹编手艺,一些贫困群众走出了生活困境,生活变得越来越好。截至目前,通过村集体扶贫资金入股的方式,杨昌芹的公司利益联结177户贫困户,已分红近10万元。

没有文化支撑、没有地方特色,乡村旅游就难以保持吸引力。近年来,遵义将非遗资源与旅游资源相结合,推动打造“非遗小镇”“非遗扶贫手工坊”,为扶持乡镇经济共同发力。截至目前,已累计向播州区输送60万元的非遗小镇专项资金,向赤水市竹编扶贫工坊支持资金共计85万元;指导有关单位深入镇、村定期开展竹编、竹雕、晒醋酿制等项目培训32期,共计2184名群众参与,解决了112名当地贫困户的就业问题。此外,遵义市文体旅游局及直属文化场馆还开展了古筝、瑜伽、古琴、书法、茶艺与茶道等70余期专题培训,直接惠及群众2.7万余人次。

2019年,遵义乡村旅游接待游客9400万人次,实现旅游综合收入390亿元,同比分别增长30%和32%,带动贫困人口3222人增收,村民吃上了旅游饭,过上了幸福的生活。

(彭小云)