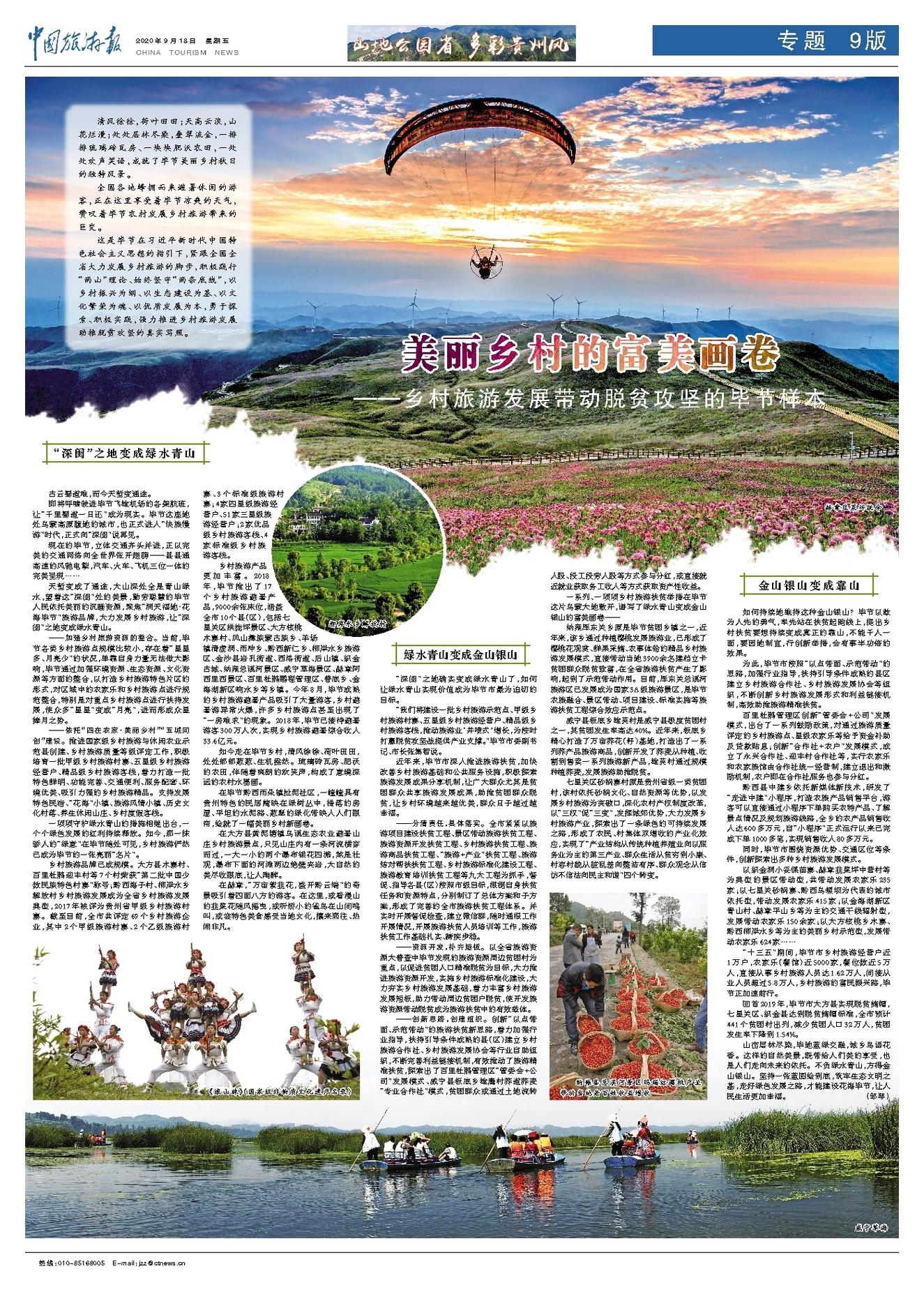

清风徐徐,荷叶田田;天高云淡,山花烂漫;处处层林尽染,叠翠流金,一排排琉璃砖瓦房、一块块肥沃农田,一处处欢声笑语,成就了毕节美丽乡村秋日的独特风景。

全国各地蜂拥而来避暑休闲的游客,正在这里享受着毕节凉爽的天气,赞叹着毕节农村发展乡村旅游带来的巨变。

这是毕节在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,紧跟全国全省大力发展乡村旅游的脚步,积极践行“两山”理论、始终坚守“两条底线”,以乡村振兴为纲、以生态建设为基、以文化繁荣为魂、以优质发展为本,勇于探索、积极实践,强力推进乡村旅游发展助推脱贫攻坚的真实写照。

“深闺”之地变成绿水青山

古云蜀道难,而今天堑变通途。

即将呼啸驶进毕节飞雄机场的各架航班,让“千里蜀道一日还”成为现实。毕节这座地处乌蒙高原腹地的城市,也正式进入“快旅慢游”时代,正式向“深闺”说再见。

现在的毕节,立体交通齐头并进,正以完美的交通网络向全世界张开翅膀——县县通高速的风驰电掣,汽车、火车、飞机三位一体的完美呈现……

天堑变成了通途,大山深处全是青山绿水,望着这“深闺”处的美景,勤劳聪慧的毕节人民依托美丽的沉睡资源,聚焦“洞天福地·花海毕节”旅游品牌,大力发展乡村旅游,让“深闺”之地变成绿水青山。

——加强乡村旅游资源的整合。当前,毕节各类乡村旅游点规模比较小,存在着“星星多、月亮少”的状况,单靠自身力量无法做大影响,毕节通过加强环境资源、生态资源、文化资源等方面的整合,以打造乡村旅游特色片区的形式,对区域中的农家乐和乡村旅游点进行规范整合,特别是对重点乡村旅游点进行扶持发展,使众多“星星”变成“月亮”,进而形成众星捧月之势。

——依托“四在农家·美丽乡村”“五城同创”建设。推进国家级乡村旅游与休闲农业示范县创建、乡村旅游质量等级评定工作,积极培育一批甲级乡村旅游村寨、五星级乡村旅游经营户、精品级乡村旅游客栈,着力打造一批特色鲜明、功能完善、交通便利、服务配套、环境优美、吸引力强的乡村旅游精品。支持发展特色民宿、“花海”小镇、旅游风情小镇、历史文化村落、养生休闲山庄、乡村度假客栈。

一项项守护绿水青山的措施相继出台,一个个绿色发展的红利持续释放。如今,那一抹骄人的“绿意”在毕节随处可见,乡村旅游俨然已成为毕节的一张亮丽“名片”。

乡村旅游品牌已成规模。大方县木寨村、百里杜鹃迎丰村等7个村荣获“第二批中国少数民族特色村寨”称号;黔西海子村、柳岸水乡解放村乡村旅游发展成为全省乡村旅游发展典型,2017年被评为贵州省甲级乡村旅游村寨。截至目前,全市共评定69个乡村旅游企业,其中2个甲级旅游村寨、2个乙级旅游村寨、3个标准级旅游村寨;4家四星级旅游经营户、51家三星级旅游经营户;2家优品级乡村旅游客栈、4家标准级乡村旅游客栈。

乡村旅游产品更加丰富。2018年,毕节推出了17个乡村旅游避暑产品,9000余张床位,涵盖全市10个县(区),包括七星关区拱拢坪景区、大方核桃木寨村、凤山彝族蒙古族乡、羊场镇清虚洞、雨冲乡、黔西新仁乡、柳岸水乡旅游区、金沙县岩孔街道、西洛街道、后山镇、织金古城、纳雍总溪河景区、威宁草海景区、赫章阿西里西景区、百里杜鹃鹏程管理区、普底乡、金海湖新区响水乡等乡镇。今年8月,毕节成熟的乡村旅游避暑产品吸引了大量游客,乡村避暑游异常火爆,许多乡村旅游点甚至出现了“一房难求”的现象。2018年,毕节已接待避暑游客300万人次,实现乡村旅游避暑综合收入33.6亿元。

如今走在毕节乡村,清风徐徐、荷叶田田,处处郁郁葱葱、生机盎然。琉璃砖瓦房、肥沃的农田,伴随着爽朗的欢笑声,构成了意境深远的农村水墨画。

在毕节黔西雨朵镇扯泥社区,一幢幢具有贵州特色的民居掩映在绿树丛中,错落的房屋、平坦的水泥路、葱翠的绿化带映入人们眼帘,绘就了一幅美丽乡村新画卷。

在大方县黄泥塘镇乌溪生态农业避暑山庄乡村旅游景点,只见山庄内有一条河流横穿而过,一大一小的两个瀑布银花四溅,煞是壮观,瀑布下面的河滩两边绝壁夹岩,大自然的美尽收眼底,让人陶醉。

在赫章,“万亩紫韭花,盛开黔云端”的奇景吸引着四面八方的游客。在这里,或看漫山的韭菜花随风摇曳,或听娇小的雀鸟在山间鸣叫,或尝特色美食感受当地文化,攘来熙往、热闹非凡。

绿水青山变成金山银山

“深闺”之地确实变成绿水青山了,如何让绿水青山实现价值成为毕节市最为迫切的目标。

“我们将建设一批乡村旅游示范点、甲级乡村旅游村寨、五星级乡村旅游经营户、精品级乡村旅游客栈,推动旅游业‘井喷式’增长,为按时打赢脱贫攻坚战提供产业支撑。”毕节市委副书记、市长张集智说。

近年来,毕节市深入推进旅游扶贫,加快改善乡村旅游基础和公共服务设施,积极探索旅游发展成果分享机制,让广大群众尤其是贫困群众共享旅游发展成果,助推贫困群众脱贫,让乡村环境越来越优美,群众日子越过越幸福。

——分清责任,具体落实。全市紧紧以旅游项目建设扶贫工程、景区带动旅游扶贫工程、旅游资源开发扶贫工程、乡村旅游扶贫工程、旅游商品扶贫工程、“旅游+产业”扶贫工程、旅游结对帮扶扶贫工程、乡村旅游标准化建设工程、旅游教育培训扶贫工程等九大工程为抓手,督促、指导各县(区)按照市级目标,根据自身扶贫任务和资源特点,分别制订了总体方案和子方案,形成了完善的全市旅游扶贫工程体系。并实时开展督促检查,建立微信群,随时通报工作开展情况,开展旅游扶贫人员培训等工作,旅游扶贫工作基础扎实、蹄疾步稳。

——资源开发,补齐短板。以全省旅游资源大普查中毕节发现的旅游资源周边贫困村为重点,以促进贫困人口精准脱贫为目标,大力推进旅游资源开发,实施乡村旅游标准化建设,大力夯实乡村旅游发展基础,着力丰富乡村旅游发展短板,助力带动周边贫困户脱贫,使开发旅游资源带动脱贫成为旅游扶贫中的有效载体。

——创新思路,创建组织。创新“以点带面、示范带动”的旅游扶贫新思路,着力加强行业指导,扶持引导条件成熟的县(区)建立乡村旅游合作社、乡村旅游发展协会等行业自助组织,不断完善利益链接机制,有效推动了旅游精准扶贫,探索出了百里杜鹃管理区“管委会+公司”发展模式、威宁县板底乡雄鹰村荞道荞麦“专业合作社”模式,贫困群众或通过土地流转入股、投工投劳入股等方式参与分红,或直接就近就业获取务工收入等方式获取资产性收益。

一系列、一项项乡村旅游扶贫举措在毕节这片乌蒙大地散开,谱写了绿水青山变成金山银山的富美画卷——

纳雍厍东关乡原是毕节贫困乡镇之一,近年来,该乡通过种植樱桃发展旅游业,已形成了樱桃花观赏、鲜果采摘、农事体验的精品乡村旅游发展模式,直接带动当地3900余名建档立卡贫困群众脱贫致富,在全省旅游扶贫产生了影响,起到了示范带动作用。目前,厍东关总溪河旅游区已发展成为国家3A级旅游景区,是毕节农旅融合、景区带动、项目建设、标准实施等旅游扶贫工程综合效应示范点。

威宁县板底乡雄英村是威宁县极度贫困村之一,其贫困发生率高达40%。近年来,板底乡精心打造了万亩荞花(籽)基地,打造出了一系列荞产品旅游商品,创新开发了荞麦从种植、收割到售卖一系列旅游新产品,雄英村通过规模种植荞麦,发展旅游助推脱贫。

七星关区砂锅寨村原是贵州省级一类贫困村,该村依托砂锅文化、自然资源等优势,以发展乡村旅游为突破口,深化农村产权制度改革,以“三权”促“三变”,发挥城郊优势,大力发展乡村旅游产业,探索出了一条绿色的可持续发展之路,形成了农民、村集体双增收的产业化效应,实现了“产业结构从传统种植养殖业向以服务业为主的第三产业、群众生活从贫穷到小康、村容村貌从脏乱差向整洁有序、群众观念从信访不信法向民主和谐”四个转变。

金山银山变成靠山

如何持续地维持这种金山银山?毕节以敢为人先的勇气,率先站在扶贫起跑线上,提出乡村扶贫要想持续变成真正的靠山,不能千人一面,要因地制宜,行创新举措,会有事半功倍的效果。

为此,毕节市按照“以点带面、示范带动”的思路,加强行业指导,扶持引导条件成熟的县区建立乡村旅游合作社、乡村旅游发展协会等组织,不断创新乡村旅游发展形式和利益链接机制,高效助推旅游精准扶贫。

百里杜鹃管理区创新“管委会+公司”发展模式,出台了一系列鼓励政策,对通过旅游质量评定的乡村旅游点、星级农家乐等给予资金补助及贷款贴息;创新“合作社+农户”发展模式,成立了永兴合作社、迎丰村合作社等,实行农家乐和农家旅馆由合作社统一经营制,建立退出和激励机制,农户即在合作社服务也参与分红。

黔西县中建乡依托新媒体新技术,研发了“走进中建”小程序,打造农旅产品销售平台,游客可以直接通过小程序下单购买农特产品、了解景点情况及规划旅游线路,全乡的农产品销售收入达600多万元,自“小程序”正式运行以来已完成下单1000多笔,实现销售收入80多万元。

同时,毕节市围绕资源优势、交通区位等条件,创新探索出多种乡村旅游发展模式。

以织金洞小妥倮苗寨、赫章韭菜坪中营村等为典型的景区带动型,共带动发展农家乐235 家;以七星关砂锅寨、黔西乌螺坝为代表的城市依托型,带动发展农家乐415家;以金海湖新区青山村、赫章平山乡等为主的交通干线辐射型,发展带动农家乐150余家;以大方核桃乡木寨、黔西柳岸水乡等为主的美丽乡村示范型,发展带动农家乐624家……

“十三五”期间,毕节市乡村旅游经营户近1万户,农家乐(餐馆)近5000家,餐位数近5万人,直接从事乡村旅游人员达1.62万人,间接从业人员超过5.8万人,乡村旅游的富民振兴路,毕节正加速前行。

回首2019年,毕节市大方县实现脱贫摘帽,七星关区、织金县达到脱贫摘帽标准,全市预计441个贫困村出列,减少贫困人口32万人,贫困发生率下降到1.54%。

山峦层林尽染,毕地蓝绿交融,城乡鸟语花香。这样的自然美景,既带给人们美的享受,也是人们走向未来的依托。不负绿水青山,方得金山银山。坚持一张蓝图绘到底,筑牢生态文明之基,走好绿色发展之路,才能建设花海毕节,让人民生活更加幸福。 (邹琴)